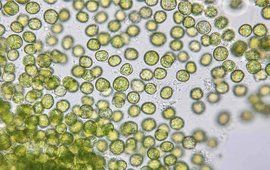

Biosignaturen und frühes Leben auf der Erde

Wie hat sich das Leben von den ersten Bakterien zu immer komplexerem Leben entwickelt, das schließlich in der Entstehung von Tieren und schließlich uns selbst gipfelte? Wie können wir die Anfänge des Lebens auf der Erde und darüber hinaus besser verfolgen? Wir untersuchen die kontinuierliche Wechselwirkung zwischen der biologischen Evolution und einem sich verändernden Erdsystem aus einer ganzheitlichen Perspektive und suchen nach neuen Biosignaturen.

Die „Kritische Zone”

Die Kritische Zone ist der Ort, an dem Gestein auf Leben trifft. Wir entwickeln und verwenden geochemische Werkzeuge, um zu verstehen, wie die „Geo-Welt“ und die „Bio-Welt“ interagieren.

Globale Stoffkreisläufe

Wir verwenden Methoden der kosmogenen Nuklide und stabilen Metallisotope, um die Raten und Prozesse des Kreislaufs von Elementen und Sedimenten im Laufe der Zeit zu quantifizieren. Wir quantifizieren wir den globalen Stoffkreislauf in den Reservoiren der Erde, um die Entwicklung der Erde zu verstehen.

Klima und Landschaftsentwicklung

Angesichts des raschen globalen Umwelt- und Klimawandels ist es dringend erforderlich, zwischen natürlichen Mechanismen und vom Menschen verursachten Prozessen zu unterscheiden. Das Verständnis der Raum-Zeit-Dynamik von Extremereignissen ist eine Voraussetzung für deren Vorhersagbarkeit.

Kosmogene Nuklide

Kosmogene Nuklide sind ein hochmodernes Instrument zur Quantifizierung der Veränderungsraten der Erdoberfläche - Verwitterung, Erosion - und können zur Datierung von Landformen wie Moränen oder Terrassen eingesetzt werden.

Landschaftsentwicklung

Wir untersuchen, wie verschiedene Landschaften auf Veränderungen des Klimas, der Biota oder auf tektonische Ereignisse reagieren. Dazu bestimmen wir die Geschwindigkeit von Erosions- und Verwitterungsprozessen und rekonstruieren die zeitliche Abfolge von Landschaftsveränderungen.

Lipid-Biosynthese und Metabolomik

Wie und warum werden bestimmte Lipide biosynthetisiert, was reguliert diese Aktivität, wie sind die biosynthetischen Kapazitäten phylogenetisch verteilt und können wir die Entwicklung solcher Kapazitäten im Laufe der Erdgeschichte einschränken?

Molekulare Isotomik

Die relative Häufigkeit seltener stabiler Isotope, die in biologische Moleküle eingebaut sind, gibt Aufschluss über die verwendeten Substrate, die Biosynthesewege, die Umweltbedingungen und die Veränderungen, die nach der Ablagerung stattgefunden haben. Dank der Fortschritte bei der hochauflösenden MS können wir jetzt die interne Isotopenanatomie einzelner Moleküle untersuchen.

Organometall-(Bio)geochemie

Sedimentäres organisches Material enthält unterschiedliche Mengen an verschiedenen Metallen, die aus der Vorläuferbiomasse stammen oder sekundär in die kohlenstoffhaltige Matrix eingebaut wurden. Die Diagnostizität dieses organometallischen Fingerabdrucks, die Auswirkungen diagenetisch komplexierter Metalle auf die organische Konservierung und den C-Zyklus, der katalytische Einfluss auf nachfolgende Umlagerungen/Umwandlungen oder die Rolle metallhaltiger organischer Stoffe bei der Erzbildung sind noch unzureichend verstanden.

Stabile Metall(loid)isotope

Wir widmen uns der Entwicklung innovativer Analyseverfahren zur Messung stabiler Metall(oid)isotope. Durch den Einsatz neuartiger stabiler Metallisotope untersuchen wir die Verwitterungs- und Erosionsprozesse auf der Erdoberfläche von der lokalen bis zur globalen Ebene und tragen so zum Verständnis und der Quantifizierung globaler Sedimentzyklen, dem Klimawandel, der Landschaftsentwicklung und geologischer Prozesse bei.

Technologien mit negativen Emissionen

Die Verringerung der Treibhausgasemissionen reicht nicht aus, um die derzeit festgelegten Klimaziele zu erreichen. Ein "echter" Ausgleich in Form einer aktiven Beseitigung von Treibhausgasen ist erforderlich, doch die meisten Technologien für negative Emissionen sind durch Kosten, TRL, Skalierbarkeit, ökologische Risiken oder gesellschaftlichen Widerstand begrenzt. Wir untersuchen mechanistische Lösungen auf der Grundlage des Kohlenstoffkreislaufs, wie die Inertisierung von Biomasse-Kohlenstoff und Abfall-Kohlenstoff, um die Verweilzeit dieser CO2-Senken zu verlängern und die Umweltaspekte der langfristigen Speicherung zu bewerten.

Verwitterung und Erosion

Wir untersuchen, wie auf geologischen Zeitskalen der atmosphärische CO₂-Gehalt und das globale Klima durch natürliche Rückkopplungen durch Verwitterung und Erosion reguliert werden. Dabei nutzen wir verschiedene geochemischen Methoden, wie kosmogene Nuklide und stabile Metallisotope.