Die tiefe Vergangenheit der Erde entschlüsseln: Neue Studie enthüllt überraschende Hinweise auf das Hadaische Äon

Das Hadaische Äon, das sich vor 4,6 bis 4,0 Milliarden Jahren erstreckte, ist nach wie vor das rätselhafteste Kapitel in der Erdgeschichte. Es begann mit der Entstehung des Planeten, gefolgt von einer massiven Kollision mit einem marsgroßen Körper, die zur Entstehung des Mondes und zum vollständigen Schmelzen des Erdinneren führte. Das Erstarren fand vor etwa 4,5 Milliarden Jahren statt, aber was dann geschah, ist seit langem umstritten.

Die vorherrschende Theorie legt nahe, dass die Erde mindestens bis zum Ende des Hadaikums in einem tektonischen Prozess der "stagnierenden Platten" gefangen war. In diesem Modell war der Planet von einer starren, unbeweglichen Außenhülle bedeckt, unter der Mantelkonvektion stattfand – ohne die Subduktion und kontinentale Krustenbildung, die in der modernen Plattentektonik zu beobachten ist.

Jetzt stellen Forscher des ERC Synergy Grant Project Monitoring Earth Evolution through Time (MEET) – einer Zusammenarbeit zwischen Geochemikern aus Grenoble (Frankreich) und Madison (USA) und geodynamischen Modellierern des GFZ Potsdam (Deutschland) – diese Ansicht in Frage.

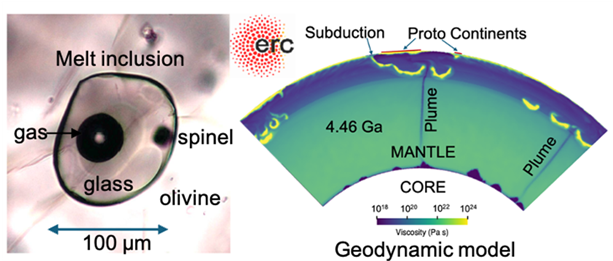

In einer neuen Studie, die in Nature Communications veröffentlicht wurde, präsentiert das MEET-Team bahnbrechende Beweise dafür, dass Subduktion und Krustenbildung im Hadaikum bereits aktiv und kräftiger waren als bisher angenommen. Mit einer innovativen Analysetechnik maß das Team aus Grenoble Strontium-Isotope und Spurenelemente in Schmelzeinschlüssen, die in 3,3 Milliarden Jahre alten Olivinkristallen konserviert waren. In der Zwischenzeit nutzte das GFZ-Team modernste geodynamische Simulationen, um diese geochemischen Signale in Bezug auf frühe Erdprozesse zu interpretieren.

Ihre kombinierten Ergebnisse weisen auf eine weitaus dynamischere frühe Erde hin, was darauf hindeutet, dass die intensive Subduktion und die Bildung von Kontinenten Hunderte von Millionen Jahren früher begonnen haben könnten als traditionell angenommen.

Wissenschaftlicher Ansprechpartner: Prof. Dr. Stephan Sobolev