Die Satellitenmissionen GRACE (Gravity Recovery and Climate Experiment, 2002-2017) und GRACE-FO (Follow-On, seit 2018) dokumentieren großräumige Massenänderungen im Erdsystem, die von keinen anderen Fernerkundungssatelliten erfasst werden können. Ziel der GRACE-Missionen ist es, die Auswirkungen der vielfältigen und komplexen Rückkopplungen menschlicher Aktivitäten auf den globalen Wasserkreislauf, den Meeresspiegelanstieg und das Klimasystem dauerhaft zu beobachten.

Um verlässliche Statistiken und ein besseres Verständnis der Wechselwirkungen zwischen anthropogenem Klimawandel und natürlichen Klimazyklen zu erhalten, sind ununterbrochene Datensätze von mindestens drei Jahrzehnten erforderlich. Deshalb realisiert die US-Raumfahrtbehörde NASA zusammen mit ihren Partnern am Jet Propulsion Laboratory (JPL) bzw. Goddard Space Flight Center (GSFC) und der Deutschen Raumfahrt-Agentur am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), dem Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik in Hannover (Albert-Einstein-Institut) und dem GFZ nun die dritte Generation der GRACE-Missionen. Die Nachfolgemission von GRACE-FO heißt GRACE-C (Continuity) und soll Ende 2028 wieder mit einer Space-X Falcon-9 Startrakete in eine polare Umlaufbahn in ca. 500 km Höhe und 89º Bahnneigung starten. Die beiden identischen Satelliten, die wiederum von Airbus Defence and Space unter Verwendung der bei GRACE-FO gemachten Erfahrungen gebaut werden, werden in einem Abstand von 100-300 km hintereinander fliegen.

Im Gegensatz zu GRACE und GRACE-FO wird die Entfernungsmessung zwischen den beiden Satelliten nun ausschließlich mit einem Laser Ranging Interferometer (LRI), das bereits auf GRACE-FO als Technologiedemonstrator erfolgreich eingesetzt wurde, durchgeführt. Zum Bau des LRI werden dieselben Beiträge wie bei GRACE-FO geleistet: Die USA werden die Elektronik und den Laser bereitstellen, während Deutschland die komplette Optik beisteuern wird. Der Maßstab der LRI-Beobachtung muss auf ~25 ppb genau bekannt sein, was bei GRACE-FO durch Vergleiche zwischen dem K/Ka-Band Mikrowelleninstrument (KBR) und LRI ermittelt wurde. Da auf GRACE-C kein KBR Instrument mehr verfügbar sein wird, wird die NASA dazu eine neu entwickelte sogenannte Scale Factor Unit (SFU) bereitstellen. Zusätzlich wird dem LRI Instrument so viel Redundanz wie möglich hinzugefügt.

Das französische Unternehmen ONERA hatte bereits zwei Ersatzbeschleunigungsmesser (Spare Modules SM1/SM2) für GRACE-FO gebaut, die auf GRACE-C nun zur Messung der nicht-gravitativen Kräfte auf beiden Satelliten eingesetzt werden. Beide Einheiten wurden durch Wiederholung verschiedener Funktions- und Leistungstests für den Mitflug auf GRACE-C rezertifiziert. Die Beschleunigungsmesser sind also flugerprobt, bereits gebaut und werden ca. Mitte 2026 zur Integration in die GRACE-C-Satelliten geliefert.

Zur präzisen Bahn- und Zeitbestimmung wird ein PODRIX GNSS (Global Navigation Satellite System) Empfänger von Beyond Gravity eingesetzt, der den von JPL für GRACE und GRACE-FO entwickelten GPS (Global Positioning System) Empfänger ersetzt. Der GNSS-Empfänger wird redundant integriert, bietet den Empfang von dreifachen Frequenzen (L1, L2, L5) von GPS- und Galileo-Signalen und wurde bereits erfolgreich auf den Airbus-Projekten Sentinel-2 und Sentinel-6 eingesetzt.

Stoßarme 7 mN Düsen von Advanced Space Technologies werden die auf GRACE-FO verwendeten 10 mN Düsen bei der kontinuierlichen Lageregelung der Satelliten ersetzen. Diese werden ein um den Faktor 10 reduziertes Stoßspektrum im Vergleich zu den GRACE-FO-Düsen bieten, was zu einer ruhigeren Plattform für die wissenschaftlichen Instrumente führen wird.

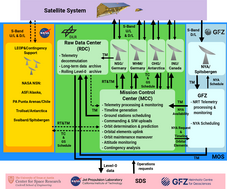

Das GFZ wird wieder Teil des deutsch-amerikanischen wissenschaftlichen Prozessierungssystems (Science Data System, SDS) für GRACE-C sein, mit sehr ähnlichen Aufgaben wie bei GRACE und GRACE-FO (siehe Abbildung 2). Die Vorbereitung des SDS für die spätere Echtdatenauswertung wird im Zeitraum 1.12.2025 bis 30.11.2028 aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) mit den Förderkennzeichen 50EP2501A und 50EP2501B gefördert.

Das GFZ wird auch wieder eine wichtige Rolle bei der Realisierung des Missionsbetriebs (Mission Operations System (MOS), Abbildung 3) spielen.

Die primäre Datenempfangsstation wird wieder die Satellitenempfangsstation des GFZ in Ny-Ålesund (NYA) auf Spitzbergen sein. Das Hochladen von Kommandos oder Software-Erweiterungen (Uplink) und weitere Datenempfänge (Downlinks) wird über Weilheim (WHM, Deutschland), Neustrelitz (NST, Deutschland), O'Higgins (OHG, Antarktis) und Inuvik (INU, Kanada) erfolgen. Die Bodenstationen des Near Space Network (NSN) der NASA werden während der Start- und frühen Betriebsphase (Launch and Early Operations, LEOP) zur Unterstützung in Notfällen und für evtl. größere Softwareaustausche genutzt. Das Missionskontrollzentrum (Mission Control Center, MCC) wird wieder beim DLR/GSOC (German Space Operation Center) in Oberpfaffenhofen, Deutschland, angesiedelt sein. Das Rohdatenzentrum (Raw Data Center, RDC) ist der Übergabepunkt für das SDS und befindet sich wieder beim DLR/DFD (Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum) in Neustrelitz, Deutschland. Die Finanzierung des MOS nach Ende der Inbetriebnahme der Satelliten wird vom GFZ verantwortet (ähnlich wie bei GRACE-FO). Daher wird das GFZ auch den deutschen GRACE-C Mission Operations Manager stellen.

Schließlich wird das GFZ auch Laser-Retroreflektoren (LRR) für beide Satelliten bauen, um eine GNSS-unabhängige Validierung der Satellitenbahnen zu ermöglichen.

Die GRACE-C-Mission hat die vorläufige Designplanung (Preliminary Design Review) im März 2024 erfolgreich bestanden und ist im Juni 2024 in die Bauphase der Satelliten und Instrumente eingetreten. Die endgültige Designplanung (Critical Design Review) des Projekts ist für Mai 2025 und der Start der Satelliten für Dezember 2028 geplant. Für Kalibrierungs- und Validierungszwecke ist eine mindestens 6-monatige Überlappung mit GRACE-FO vorgesehen.

Projektpartner:

- NASA (Nationale Raumfahrtagentur, Washington, USA)

- JPL (Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, USA)

- UTCSR (University of Texas Center for Space Research, Austin, USA)

- GSFC (Goddard Space Flight Center, Greenbelt, USA)

- DLR (Deutsche Raumfahrt-Agentur am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Bonn)

- DLR/GSOC (Raumfahrtkontrollzentrum des DLR, Oberpfaffenhofen)

- MPG/AEI (Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut), Hannover)

Projektdauer:

- Start im Dezember 2028 mit einer nominellen Lebensdauer von 5 Jahren

Finanzierung (Deutsche Anteile):

- Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE)

- Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF)

- Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut) (MPG/AEI)

- Helmholtz-Zentrum für Geoforschung (GFZ)