Terrestrische Klimaarchive

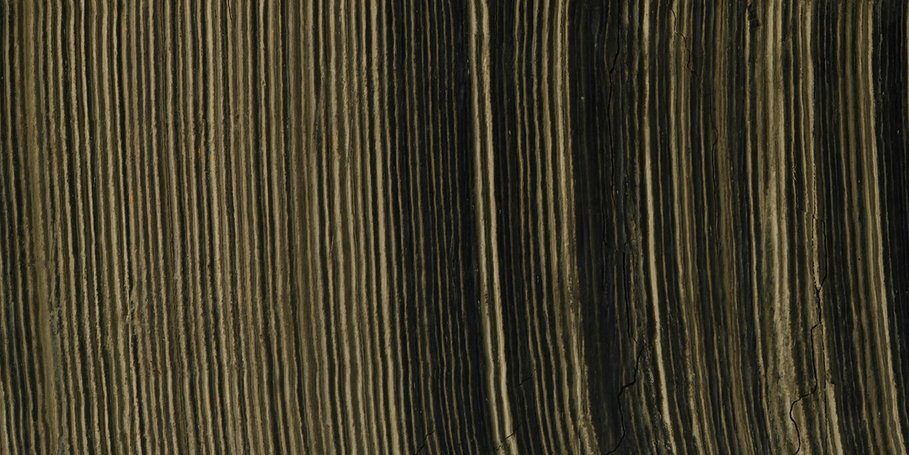

Wir untersuchen Klimawandel in der geologischen und historischen Vergangenheit und dessen Auswirkungen im unmittelbaren Lebensraum des Menschen sowie Änderungen des Erdmagnetfelds. Ein Schwerpunkt unserer Forschung sind schnelle Klimaänderungen, die sich in wenigen Jahren bis Jahrzehnten ereignet haben. Deshalb arbeiten wir mit zeitlich hochauflösenden terrestrischen Geoarchiven, wie jahresgeschichteten (warvierten) Ablagerungen in Seen und Baumringen. Ein zentraler Teil unserer Arbeit ist die Erstellung präziser Datierungen unserer Geoarchive als Grundvoraussetzung für verlässliche Rekonstruktionen von Änderungen in der Vergangenheit.

Schnelle Klimawechsel in der Vergangenheit sind natürliche Experimente, mit denen wir einen Einblick in die Ursachen und die Dynamik solcher Änderungen bekommen, um damit besser auf zukünftige Entwicklungen vorbereitet zu sein. Dazu nutzen wir Informationen aus der Struktur und chemischen Zusammensetzung von Jahresschichten (Proxidaten), die wir mit Beobachtungen heutiger Prozesse (Monitoring) abgleichen. Unsere Vision ist die Verknüpfung langer Zeitreihen aus unseren Geoarchiven mit instrumentellen Daten, um derzeitige Veränderungen in einen langfristigen Kontext stellen zu können.

Geschwindigkeit und Dynamik von Klimaveränderungen sind noch immer mit großen Unsicherheiten behaftet. Hochauflösende Geoarchive, wie jahresgeschichtete Seesedimente, zeigen, dass sich drastische Klimawechsel in wenigen Jahren oder Jahrzehnten und damit innerhalb einer menschlichen Generation vollziehen können. Wir untersuchen solche Änderungen und ihre Auswirkungen auf Landschaft und Ökologie im Detail und suchen nach möglichen Vorzeichen solcher Änderungen. Unsere Arbeiten haben einen Schwerpunkt auf der so genannten Jüngeren Dryas und damit der letzten starken Klimaumschwünge auf der Nordhemisphäre. Diese Kälteperiode begann mit einer plötzlichen Abkühlung vor ca. 12.700 Jahren und endete mit einer ebenso plötzlichen Erwärmung vor 11.600 Jahren am Beginn des Holozäns, der Warmzeit, die bis heute unser Klima bestimmt. Die Jüngere Dryas war geprägt durch andere atmosphärische Zirkulationsmuster und führte zu starken, aber regional unterschiedlichen Störungen der Landschaft und Umweltbedingungen.

Deutliche regionale Unterschiede, wie zum Beispiel die besonders starke Erwärmung der Polarregion, kennzeichnen die derzeitige globale Erwärmung. Es ist davon auszugehen, dass Klimaveränderungen in der Vergangenheit ebenfalls regional unterschiedlich verlaufen sind. Eine genaue Kenntnis solcher regionalen Unterschiede des Klimawandels ist für eine bessere Abschätzung der Auswirkungen der erwarteten weiteren Erwärmung notwendig, um regional zielgerichtete Anpassungsmaßnahmen zu entwickeln. Allerdings ist über regionale Unterschiede in der Vergangenheit bisher nur wenig bekannt, weil die dazu notwendige präzise Synchronisation der Geoarchive eine große Herausforderung an die Datierung darstellt. Wir arbeiten mit neuen tephrochronologischen Methoden, um dieser Herausforderung zu begegnen und unsere Sedimentarchive jahrgenau zu synchronisieren.

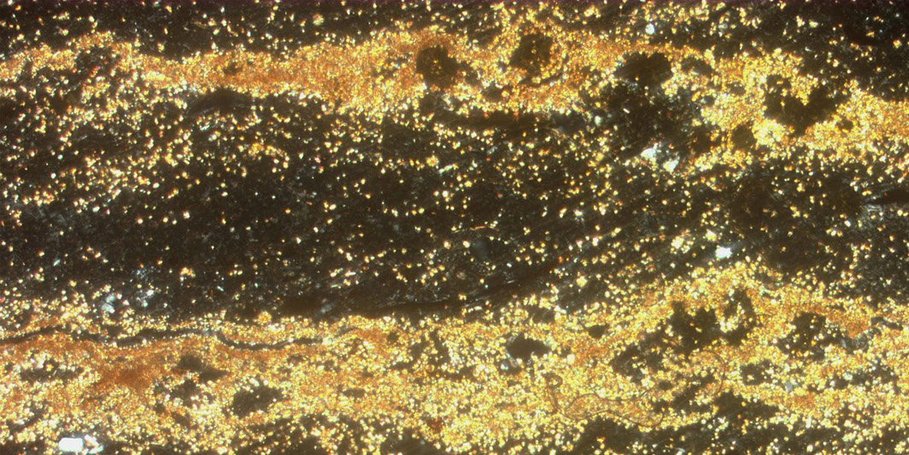

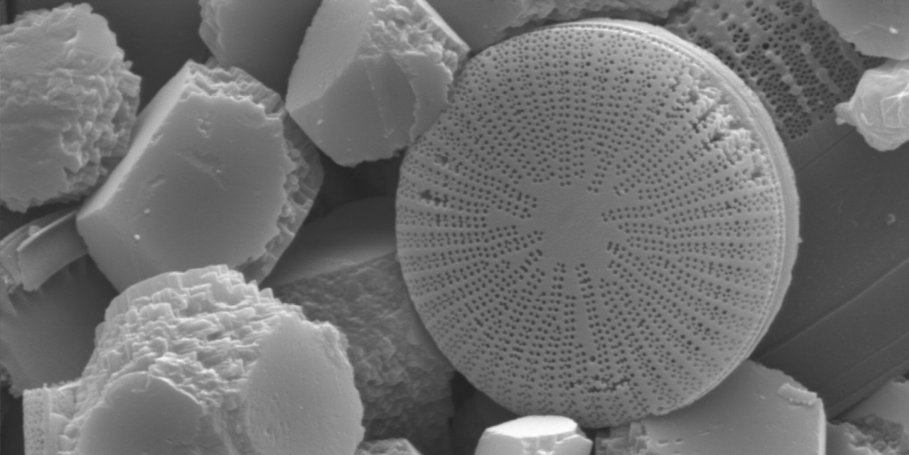

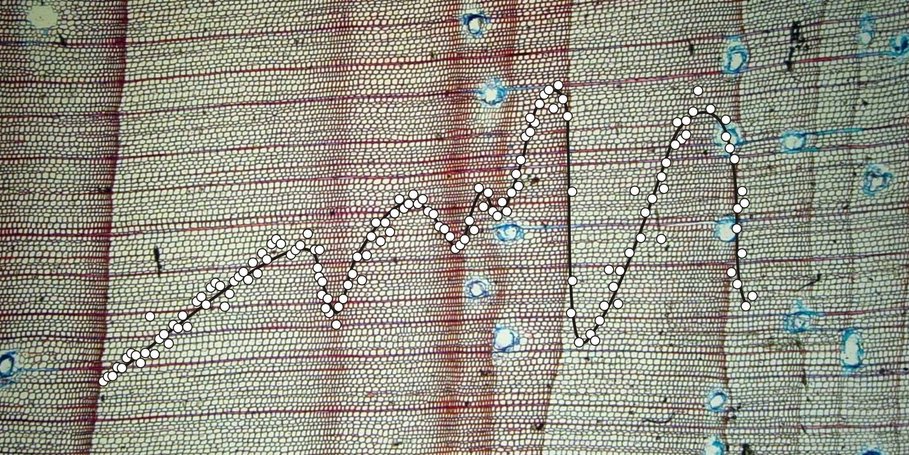

Ein ungelöstes und kontrovers diskutiertes Problem des Klimawandels ist die Frage, ob hydrometeorologische Extremereignisse als Folge der globalen Erwärmung zunehmen. Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, erstellen wir mehrtausendjährige Hochwasser-Zeitreihen durch die Erkennung und Vermessung von kurzfristigen, durch Hochwasser ausgelösten Sedimentationsereignissen in Seen mit mikroskopischen Methoden. Anhand der genauen Position der Hochwasserablagerungen im jahreszeitliche Ablagerungsrhythmus können wir sogar die Jahreszeit eines Hochwassers bestimmen, das sich vor vielen tausend Jahren ereignet hat. Durch den Abgleich langer Hochwasser-Zeitreihen mit Klimaschwankungen der Vergangenheit können wir Rückschlüsse auf Zusammenhänge zwischen Klima und der Häufigkeit von hydrometeorologischen Extremen ziehen.

Präzise Datierungen von Seesedimenten und Baumringsequenzen mit geringen Unsicherheiten sind notwendig, um schnelle Klimawechsel in der Vergangenheit verlässlich zu rekonstruieren. Damit ist nicht nur die genaue Bestimmung des Zeitpunktes gemeint, an dem ein Klimawechsel stattgefunden hat, sondern vor allem, wie schnell die Änderung verlaufen ist. Wir generieren präzise Chronologien für Seesedimente mit einer Genauigkeit von 1% und weniger für die letzten 130.000 Jahre durch mikroskopische Zählung von Jahreslagen (Warvenchronologie). Für eine jahrgenaue Synchronisierung von Geoarchiven aus unterschiedlichen Regionen nutzen wir neue tephrochronologische Methoden, die auf der Detektion von kleinsten vulkanischen Aschepartikeln bekannter Vulkanausbrüche beruhen. Anhand der präzisen Synchronisation können wir regionale Unterschiede beim Auftreten und Auswirkungen von Klimaänderungen in der Vergangenheit bestimmen.

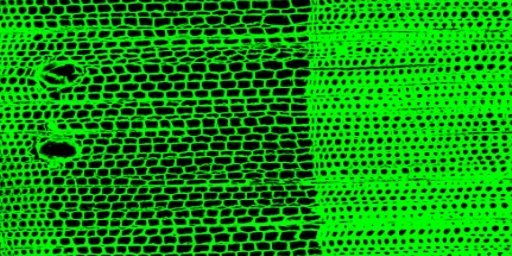

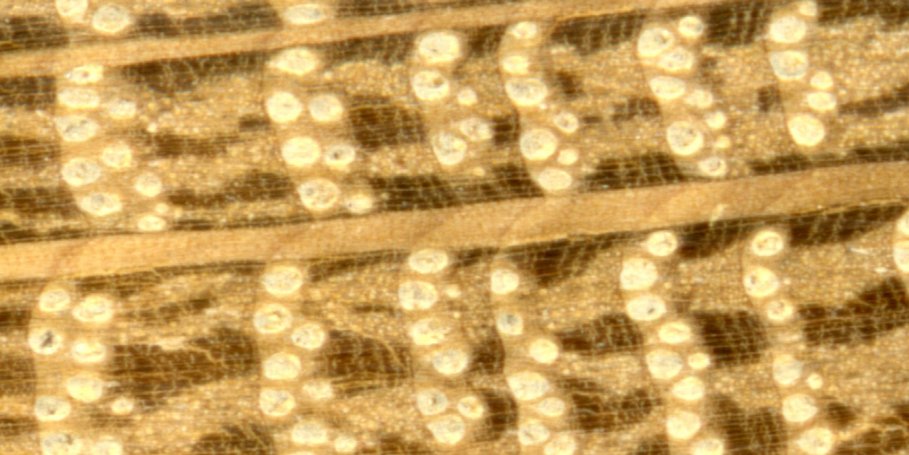

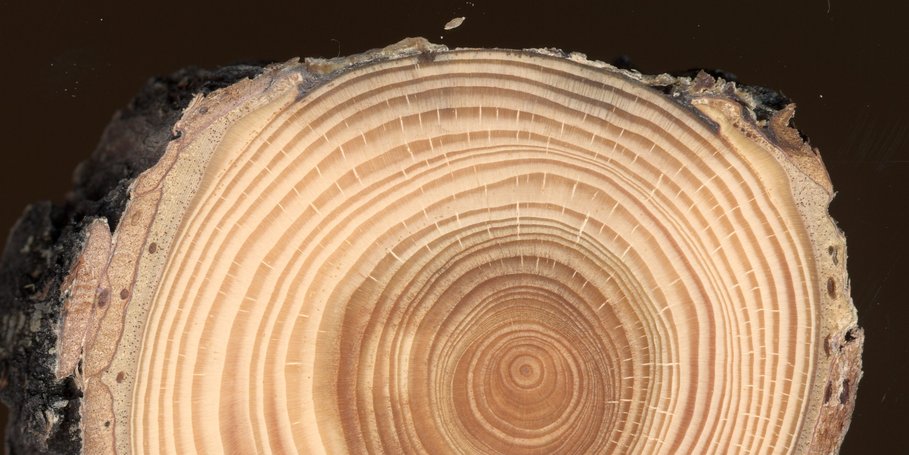

Baumjahrringe werden als Klima- und Umweltarchiv genutzt, weil sie präzise datiert werden können und jährlich aufgelöste, kontinuierliche Zeitreihen liefern. Die weite Verbreitung von rezenten und subfossilen Bäumen ermöglicht die Untersuchung räumlich-zeitlichen Variabilität des Klimas bis zurück in die letzte Eiszeit (ca. 15.000 Jahre v.h.). Neuartige Methoden der intra-annuellen Analyse von Holzzellstrukturen und stabilen Isotopen in Jahrringzellulose werden angewendet und fortentwickelt um saisonale hydroklimatische Veränderungen auf lokaler bis regionaler Skala zu untersuchen. Monitoring zum Klima- und Isotopensignaltransfer stellt klimatische, hydrologische und ökophysiologische instrumentelle Daten bereit, welche die Kalibrierung und Verifizierung der Jahrringparameter und deren Überführung in hochwertige Proxidaten ermöglichen. Dies verbessert nicht nur das Verständnis über die Auswirkungen des gegenwärtigen globalen Wandels auf Holzpflanzen, sondern erhöht auch die Qualität von Klimarekonstruktionen aus Jahrringen.