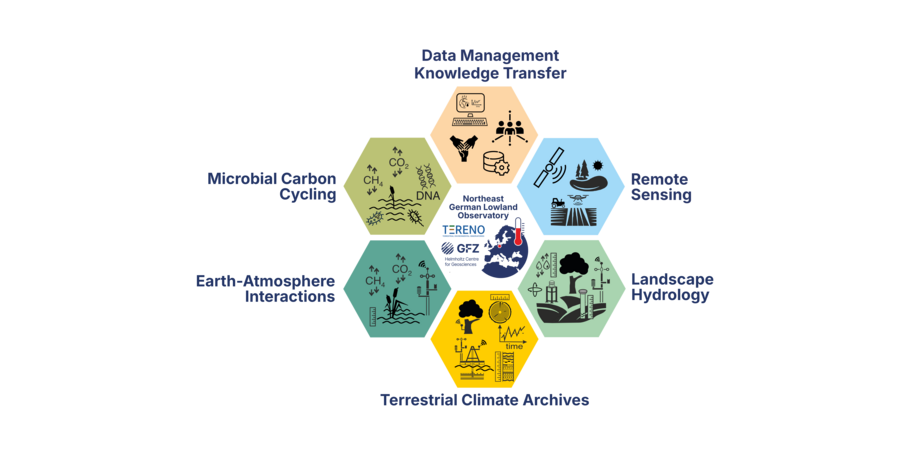

Regionales Erdsystemobservatorium TERENO-Nordost

Das Nordostdeutsche Tieflandobservatorium (TERENO-Nordost) ist Teil des interdisziplinären Langzeit-Forschungsnetzwerks Terrestrische Umweltobservatorien - TERENO) der Helmholtz-Gemeinschaft. TERENO-Nordost repräsentiert typische Landschaften in Deutschland und Mitteleuropa mit naturnahen, aber auch vom Menschen intensiv beeinflussten Land- und forstwirtschaftlichen Flächen.

Der Nordosten Deutschlands, in dem sich das vom GFZ betriebene Observatorium TERENO-Nordost befindet, ist eine der Regionen in Deutschland, die am stärksten vom globalen Wandel betroffen sind. Die Hauptforschungsschwerpunkte sind das Verständnis der regionalen Auswirkungen des globalen Wandels auf die Erdoberfläche und den oberflächennahen Bereich (Landschaftsentwicklung, Hydrologie und Kohlenstoffhaushalt) sowie der Einfluss der Erdoberfläche auf die Atmosphäre und das Klima durch Treibhausgasflüsse. Aktuelle Beobachtungen durch umfassende Überwachung werden mit langfristigen Proxy-Zeitreihen auf der Grundlage von Paläoklimaarchiven wie Seesedimenten und Baumringchronologien verknüpft. So können wir die jüngsten Trends im Kontext der langfristigen zeitlichen Variabilität der betreffenden Systeme bewerten. Die Untersuchung langer Zeitreihen des Klimawandels und der Landschaftsentwicklung basiert auf der Hypothese, dass beobachtete jüngste Trends nur im Zusammenhang mit fundierten Kenntnissen über langfristige Trends und die ihnen zugrunde liegenden Prozesse zuverlässig bewertet werden können.

Die komplexen Zusammenhänge und Rückkopplungsmechanismen der verschiedenen Teile der terrestrischen Systeme erfordern einen interdisziplinären Forschungsansatz. Wichtige System-Variablen, die im Rahmen von TERENO observiert werden, sind u.a. Verlagerungs- und Austauschprozesse von Wasser, Materie und Energie im Grundwasser-Boden-Vegetation-Atmosphäre-System, langfristige Veränderungen des Aufbaus und der Arbeitsweise von Mikroorganismen, der Flora und Fauna, sowie sozioökonomischer Rahmenbedingungen, die mit ausreichender zeitlicher und räumlicher Auflösung bestimmt werden müssen.

Es ergeben sich folgende wissenschaftliche Fragestellungen:

- Welchen Einfluss haben die erwarteten Klimaänderungen auf Grundwasser, Böden, Vegetation und Oberflächengewässer?

- Wie beeinflussen Rückkopplungsmechanismen terrestrische Wasser- und Materieflüsse (z.B. Austauschprozesse zwischen Erdoberfläche und Atmosphäre)?

- Welche direkten Einflüsse haben Veränderungen der Boden- und Landnutzung auf den Wasserhaushalt, die Bodenfruchtbarkeit, die Biodiversität und das regionale Klima?

- Was sind die Auswirkungen großflächiger anthropogener Eingriffe (z. B. die Gewinnung mineralischer Rohstoffe, Abholzung) auf terrestrische Systeme?

Die von TERENO erstellten Langzeitdatensätze tragen zur Validierung, Weiterentwicklung und Integration von Klimarekonstruktionen und terrestrischen Modellen bei, wie z. B. Grund- und Bodenwasserhaushaltsmodelle, Modelle zur regionalen Klima- und Wetterprognose, Luftqualitäts- und Abflussratenmodelle, forst- und agrarökonomische Modelle sowie Modelle zur Biodiversifikation und sozioökonomische Modelle.

Integrative Modellierungsverfahren können die Verwaltung land- und forstwirtschaftlicher Ökosysteme umfassend unterstützen. Z.B. durch die Optimierung von Bewässerungssystemen sowie die Entwicklung von Frühwarnsystemen für Unwetter und Überschwemmungen, integrierte Kontrollsysteme für wasserwirtschaftliche Ausbauten sowie Systeme zur Überwachung der Qualität von Luft, Grundwasser und Oberflächengewässern.

Datenmanagement

Die Arbeitsgruppen in TERENO-Nordost werden beim Erheben, der Bereitstellung, der Integration, der Verwaltung und dem Austausch von heterogenen digitalen Ressourcen unterstützt. Das Datenmanagement regelt die Datenspeicherung und sichert den internen und externen Datenzugriff über standardisierte Austauschformate und damit die Datenbereitstellung in der zentralen TERENO-Portalanwendung Data Discovery Portal.

Kontakt: Nils Brinckmann

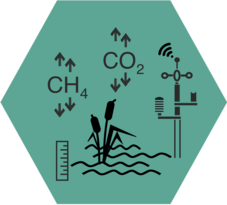

Erde-Atmosphäre-Wechselwirkungen

Untersucht werden Prozesse und Treiber, die dem Austausch von Wärme, Wasserdampf und Kohlenstoff zwischen Geosphäre und Atmosphäre zugrunde liegen. Wir messen und analysieren deren Veränderungen auf verschiedenen zeitlichen (von stündlich bis mehrjährig) und räumlichen (TERENO Nordost: lokalen bis regionalen) Skalen . Dazu kombinieren wir boden-, flugzeug- und UAV-gestützte mikrometeorologische Messungen, biogeochemische Analysen, flugzeug- und satellitengestützte Fernerkundung, numerische Simulationen und Methoden des maschinellen Lernens. Der aktuelle Untersuchungsschwerpunkt im regionalen Observatorium TERENO Nordost liegt auf stark gestörten und sehr dynamischen Moorsystemen. In einem wiedervernäßten Moor der Peene bei Zarnekow/Dargun werden Gasflüsse zwischen Ökosystem und Atmosphäre mit der Eddy-Kovarianz-Methode bestimmt. Ziel ist es, Veränderungen der atmosphärischen Zusammensetzung und des Strahlungsantriebs zu quantifizieren, die sich aus Prozessen an der Erdoberfläche ergeben.

Kontakt: Prof. Torsten Sachs

Geofernerkundung

Im Testfeld DEMMIN werden Daten zur Vegetation, zum Boden und zu den Austauschprozessen zwischen Boden und Atmosphäre erfasst. Die Geländedaten werden mit flugzeug- und satellitengestützten Informationen aus der Fernerkundung verglichen. Diese Algorithmen lassen sich schließlich auf Gebiete übertragen, für die zwar Fernerkundungs- aber nur wenige Geländedaten vorliegen. Somit lassen sich effizient regionale Erkenntnisse über den Umweltzustand gewinnen.

Kontakt: Dr. Sibylle Itzerott

Hydrologie

Im Großen Fürstenseer See und in seinem Einzugsbiet (Müritz-Nationalpark) wird detailliert die Dynamik von Wasser und Stoffen zwischen fließendem Wasser, dem Gewässersediment und dem Grundwasser untersucht. Darüber hinaus werden an verschiedenen Abflusspegeln Messstationen betrieben, um die Wasserqualität über einen längeren Zeitraum zu beobachten. Zusammengefasst werden Aussagen über den Landschaftswasserhaushalt in der Region gegeben.

Kontakt: Dr. Theresa Blume

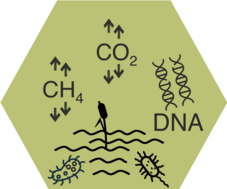

Mikrobieller Kohlenstoffkreislauf: Prozesse, Spurengasflüsse und paläoumweltliche Proxy-Daten

Die Arbeitsgruppe Mikrobieller Kohlenstoffkreislauf beschäftigt sich innerhalb von TERENO NO vor allem mit dem mikrobiellen Kohlenstoffkreislauf von wiedervernäßten Mooren. Auf Basis molekularer Methoden werden Schlüsselorganismen des Methankreislaufes verschiedener Moortypen identifiziert, quantifiziert und hinsichtlich ihrer Aktivität und Ökologie charakterisiert. Die Gruppe trägt damit zum Prozessverständnis aktueller Spurengasflüsse bei und hilft, den Einfluss mikrobieller Gemeinschaften auf die Spurengasflüsse im Zuge der natürlichen und anthropogen bedingten Genese von Mooren besser abschätzen zu können. Ein weiterer Schwerpunkt der Forschung ist Umwelt-DNA aus Seesedimenten als Proxy für die Entwicklung von Seeökosystemen im Holozän. Untersuchungsstandorte der Arbeitsgruppe sind die naturnahen, oligo- und mesotrophen Kesselmoore des Müritz Nationalparks, das küstennahe Hütelmoor, der eutrophe Polder Zarnekow und laminierte Sedimente des Tiefen Sees.

Kontakt: Prof. Susanne Liebner

Terrestrische Klimaarchive: Umwelt- und Klima-Signaltransfer, Seesedimente und Baumjahrringe

Komplexe instrumentelle Daten und Beobachtungen zur Klimavariabilität und Landschaftsentwicklung werden gesammelt, um den Transfer von Umwelt- und Klimasignalen in jährlich laminierte Seesedimente und Jahrringe besser zu verstehen und quantifizieren zu können. Die instrumentellenMessreihen helfen dabei, die gemessenen physikalischen und chemischen Parameter in Proxydaten zu überführen (Proxys = Stellvertreter für direkte Beobachtungen) aus terrestrischen Archiven.

Neben der Untersuchung junger und alter lebender Bäume wird in Zusammenarbeit mit dem Referat für Naturwissenschaften am Deutschen Archäologischen Institut DAI, in Berlin auch historisches, archäologisches und fossiles Holzmaterial aus nahegelegenen Fundorten analysiert.

Kontakt: Dr. Gerhard Helle (Dendroklimatologie und -ökologie, AG Terrestrische Klimaarchive, Sektion 4.6)

Kontakt: Dr. Birgit Schröder (Seesedimente und Klimarekonstruktion, AG Terrestrische Klimaarchive, Sektion 4.6)

WETSCAPES2.0: neuartige Ökosysteme in wiedervernässten Niedermoorlandschaften (Feb-12 2025)

Das wiedervernässte Niedermoor „Polder Zarnekow“, wichtiger Teil von TERENO-Nordost, ist einer der zentralen Untersuchungsstandorte des DFG-Transregio-Sonderforschungsbereich 410 WETSCAPES2.0. Während seiner Laufzeit von 2025 – 2028 soll WETSCAPES2.0 ein verbessertes funktionales Verständnis von wiedervernässten gemäßigten Mooren entwickeln und die räumlich-zeitlichen Auswirkungen der Moorwiedervernässung auf Landschaftsebene und darüber hinaus untersuchen. Die Forschungsaktivitäten des GFZ werden von Torsten Sachs und Susanne Liebner geleitet.

Französisch-deutsche Feldkampagne am Hinnensee (Nov-28 2024)

In der Woche vom 25.-28. November 2024 hat das TERENO-Nordost Team gemeinsam mit Ingo Heinrich, Deutsches Archaologisches Institut (DAI), und dem französischen Team von Jonathan Barichivich eine Feldkampagne zur Beprobung von Eichen und Kiefern am Hinnensee durchgeführt. Jonathan Barichivich ist Forschungsprofessor (Directeur de Recherche) am Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS). Sein Arbeitsort ist das Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement (LSCE) in Paris, Frankreich. Er leitet das ERC Projekt CATES - Long-term consequences of altered tree growth and physiology in the Earth System. Das Ziel ist die Ökologie der terrestrischen Komponente des IPSL-Erdsystemmodells mithilfe von Jahrringen zu verbessern. Das Forschungsteam von Jonathan ist auf verschiedene Standorte in Frankreich (LSCE), im Vereinigten Königreich (CRU und Universität Leeds) sowie in Südamerika (Austral-Universität von Chile, Universität von Chile und Päpstliche Katholische Universität von Valparaíso) verteilt. Gemeinsam mit dem TERENO-Team des GFZ wird die TERENO-Infrastruktur am Hinnensee genutzt, um drängende Fragen des globalen Wandels mithilfe eines breiten Spektrums an direkten und indirekten Beobachtungen, und Modellen zu untersuchen.

DEUQUA Verdienst-Medaille für Prof. Achim Brauer (Okt-10 2024)

Am 25. September 2024 wurde Prof. Dr. Achim Brauer die DEUQUA Verdienst-Medaille verliehen. Mit ihrer höchsten Auszeichnung würdigt die Deutsche Quartärvereinigung Brauers hervorragende wissenschaftliche Verdienste um die Erforschung des Quartärs. Das jüngste Erdzeitalter Quartär begann vor etwa 2,6 Millionen Jahren und reicht bis in die Gegenwart. DEUQUA e.V. ist der Zusammenschluss deutschsprachiger Quartärwissenschaftler:innen. Die Ehrung erfolgte im Rahmen der gemeinsamen internationalen Jahrestagung von Österreichischer Geologischer Gesellschaft (ÖGG) und DEUQUA „Pangeo-DEUQUA 2024“ in Salzburg.

Aus der Krangondel Baumkronen erforschen (17.5.2023)

Wie kann man den Gesundheitszustand von unterschiedlichen Baumarten in Mischbeständen mithilfe von Luft- und Satellitenbildern besser erkennen? Geht das überhaupt rechtzeitig genug, um noch einzugreifen? Zur Klärung dieser Fragen hilft ein 45 Meter hoher Baukran, der mitten in einem Mischwald in Mecklenburg-Vorpommern steht. Der Kran hievt Menschen und Messgeräte über die Baumkronen, um Vergleichsdaten zu gewinnen. Ziel ist es, das forstliche Monitoring zu verbessern.

Der Kran ist Teil eines länderübergreifenden Forschungsverbundes, der seit Ende 2022 von der Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe (FNR) gefördert wird. In dem Forschungsprojekt namens FeMoPhys arbeiten der Landesbetrieb Forst Brandenburg (LFB), der Landesforst Mecklenburg-Vorpommern, das Deutsche GeoForschungsZentrum (GFZ), die Firma LUP aus Potsdam, die Universität Greifswald und die Technische Universität Berlin zusammen.

Der Versuchsstandort liegt nahe der Stadt Demmin in Mecklenburg-Vorpommern. Über einen Personen-Förderkorb am Kranausleger kann jede einzelne Krone der unterschiedlichen Baumarten – Buche, Eiche, Fichte, Lärche, Douglasie – in jeder Position erreicht werden. Forschende messen dann in luftiger Höhe eine Vielzahl von Parametern, die Inhaltstoffe von Nadeln und Blätter, so Proteine, Phenole, Tannine, Chlorophyll und Carotinoide, die Dichte der Kronen und den Blattwassergehalt, außerdem Photosyntheseparameter wie Transpirations- und Assimilationsrate. Außerdem wird durch meteorologische, Bodenfeuchte- und Saftflussmessungen der Wasserumsatz im Ökosystem erfasst. Die Forschenden wollen damit die seit der Entstehung von Fernerkundungsmethoden offene Frage klären, ob sich bauminterne physiologische Prozesse überhaupt über äußere physikalische Sensoren der spektralen Nah- und der Fernerkundung detektieren lassen.

Mecklenburg-Vorpommerns Minister für Klimaschutz, Landwirtschaft, ländliche Räume und Umwelt, Till Backhaus, und Brandenburgs Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz, Axel Vogel, haben sich jetzt über die Forschungsarbeiten direkt am Kranstandort informiert. Vogel sagte: „Die langjährigen Ergebnisse der Waldzustandserfassung können jetzt ergänzt werden durch moderne Fernerkundungsverfahren. Die Erkenntnisse hier sind zudem auch auf andere Bundesländer übertragbar.“ Till Backhaus fügte hinzu: „In Zeiten des Klimawandels sind wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse über die Entwicklung unserer Wälder von zentraler Bedeutung. Gerade hier am Standort wird deutlich, dass die Wissenschaft kein Selbstzweck ist, sondern der Gesellschaft großen Nutzen bringt.“

Die Bedeutung des Vorhabens unterstrich auch Benedikt Wilhelm, Referent der Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR): „Dieses Projekt ist besonders wertvoll, da hier Methoden zum Monitoring der Vitalitätsentwicklung von Mischwäldern vorangebracht werden.“ Die FNR unterstützt das Projekt mit Fördergeldern des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft sowie des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz. GFZ-Projektleiterin Sibylle Itzerott sagte, das Projekt „hat einen hohen wissenschaftlichen Anspruch und ist ein hervorragendes Beispiel für die enge Zusammenarbeit zwischen Forschungseinrichtungen und den zuständigen Fachressorts der Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg sowie der FNR.“

- Weiterführende Informationen:

Projektwebseite: FeMoPhys - Entwicklung eines fernerkundungsbasierten Monitoringverfahrens auf Grundlage einer physiologisch fundierten Vitalitätsbewertung von Hauptbaumarten in Mischbeständen

VDI-Mitglieder besichtigen GFZ-Outreach-Projekt „Klimawandel vor der Haustür“

von Gerhard Helle (Sep-11 2025)

Am 11. September 2025 besuchten Mitglieder des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI), Bezirksverein Bodensee das GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung in Potsdam, um sich vor Ort über das Projekt „Klimawandel vor der Haustür“ zu informieren. Das Monitoring-Setup auf dem Albert-Einstein-Campus des Potsdamer Telegrafenbergs orientiert sich am Waldhydrologie-Monitoring des TERENO-Nordost-Netzwerk im Müritz-Nationalpark und bringt es sinnbildlich an die „Haustür“ von rund 3,6 Millionen Menschen in der Region Berlin/Potsdam. Ziel ist es, Klimawandel erlebbar zu machen, Umweltbildung zu fördern und neuartige Sensortechnologien – wie Seismometer oder faseroptische Systeme – im praktischen Einsatz zu testen. Die VDI-Mitglieder nutzten die Gelegenheit, die Forschungsstation bei einer Führung von Dr. Helle (Sektion 4.6) und Markus Morgner (4.1) zu besichtigen und sich über die technischen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Ziele des Projekts auszutauschen.

_____________________________________________________

Neuseeländischer Botschafter besucht das GFZ und besichtigt Outreach-Projekt „Klimawandel vor unserer Haustür“

Von Gerhard Helle (Okt-25 2024)

Anlässlich seines Besuchs am GFZ (21. Oktober 2024) unternahm der Botschafter Neuseelands, Seine Exzellenz Craig Hawke, gemeinsam mit der Neuseeland-Deutschland-Wissenschaftskoordinatorin Regina Eisert und der Politikberaterin Natalie Hallensleben einen Rundgang über den Albert-Einstein-Campus auf dem Telegrafenberg, um das forsthydrologische Outreach-Projekt „Klimawandel vor Deiner Haustür“ kennenzulernen. Das Projekt betreibt eine kleine wald-ökohydrologische Monitoringstation, mit dessen Hilfe das forst-ökologische Monitoring des TERENO-Netzwerks der Helmholtz-Gemeinschaft vorgestellt wird. Es dient der Erfassung und Analyse des Transfers von Klima- und Umweltsignalen von Atmosphäre und Boden in das Holz der Baumjahresringe, um diese als hochwertiges terrestrisches Klimaarchiv nutzen zu können. Darüber hinaus werden die TERENO-Daten zur Bewertung der Baumvitalität und der Waldgesundheit im aktuellen Klimawandel eingesetzt. In Neuseeland werden ähnliche Untersuchungen durchgeführt, um die Vitalität der dort heimischen, vom Aussterben bedrohten Kauri-Bäume zu erfassen, die über 2.000 Jahre alt werden können. In Kombination mit Jahrringsequenzen fossiler Sumpfkauris liefert diese Baumart Klimaarchive, die bis 60.000 Jahre in die Vergangenheit reichen.

_____________________________________________________

Outreach-Projekt „Klimawandel vor unserer Haustür“

Waldhydrologie-Monitoring im Wissenschaftspark auf dem Potsdamer Telegrafenberg

Von Theresa Blume, Sibylle Itzerott, Manuela Lange, Ulrike Sylla und Gerhard Helle (Aug-08 2025)

Gemeinsam mit dem Schülerlabor und der Abteilung Wissenstransfer und Innovation hat das TERENO-Team des GFZ eine forsthydrologische Monitoring-Station im Wissenschaftspark Albert-Einstein auf dem Potsdamer Telegrafenberg eingerichtet. Im Rahmen des Outreach-Projekts „Klimawandel vor unserer Haustür“ sind drei Hauptbaumarten (Eiche, Buche, Kiefer) mit Saftfluss-Sensoren und Dendrometern ausgestattet worden. Ergänzt werden die Sensormessungen durch Bodenfeuchte-Messprofile zur Bestimmung der Wasserspeicherdynamik in unterschiedlichen Tiefen des Wurzelraums. Zusätzlich wurden Holzbohrkerne aus den Bäumen entnommen, um das Alter der untersuchten Bäume exakt zu bestimmen und dendroökologische Analysen auf dem historischen Telegrafenberg-Gelände mit seinem Mix aus jungen und alten (bis zu 220 Jahre alten) Bäumen durchzuführen. Die in-situ Messungen werden mit Fernerkundungsdaten und historischen Fotografien verglichen und ausgewertet, um die Veränderungen und Dynamik der Waldentwicklung zu rekonstruieren. Vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung lässt sich der Einfluss der jüngsten Dürreperiode (2018-2020 & 2022) auf die Baumgesundheit auf dem Telegrafenberg besser abschätzen.

Das instrumentelle Setup auf dem Potsdamer Telegrafenberg repliziert und veranschaulicht unser waldhydrologisches Monitoring, TERENO-Nordost, im Müritz Nationalpark in Mecklenburg-Vorpommern. Die rund 3,6 Millionen Einwohner im Berliner/Potsdamer Raum haben dadurch die Möglichkeit unsere TERENO-Forschung „vor ihrer Haustür“ zu erleben. Die Initiative zielt darauf ab, die Klimawandel-Kommunikation zu stärken und Umweltbildung in enger Zusammenarbeit mit dem GFZ-Schülerlabor und der Abteilung Wissenstransfer zu fördern. Darüber hinaus bietet die auf dem Potsdamer Telegrafenberg etablierte Monitoring-Infrastruktur die Möglichkeit, den Einsatz neuer Sensor-Technologien zu testen, die ursprünglich nicht für die Waldüberwachung vorgesehen waren, wie beispielsweise Seismometer und faseroptische Sensoren.

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsinitiative des GFZ und als Reaktion auf das wachsende öffentliche Interesse an der Gesundheit und Vitalität der Bäume in Potsdams historischen Parks und Gärten nutzt dieses Wissenstransferprojekt die TERENO-Expertise zur Bewertung der Waldgesundheit auf dem Potsdamer Telegrafenberg. Das Projekt kombiniert umwelthydrologische Messtechniken, Dendroökologie, Fernerkundung und fortschrittliche Visualisierungsmethoden.

Diese gemeinsame Initiative der TERENO-Nordost-Plattform (einschließlich der Projekte FeMoPhys und MW³) und dem Schülerlabor des GFZ zielt darauf ab den aktuellen Gesundheitszustands und die potenzielle Entwicklung der Bäume auf dem Telegrafenberg zu präsentieren und die eingesetzte Messtechnik erfahrbar zu machen. Durch die Integration von Fernerkundungsdaten, bodengestützten Messungen, Baumjahrringanalyse und Auswertung historischer Aufzeichnungen und Fotografien werden die lokalen Auswirkungen des Klimawandels veranschaulicht.

Ein zentrales Ergebnis dieser Initiative ist die Entwicklung eines GFZ Schülerlabor-Kurses mit dem Titel „Klimawandel vor unserer Haustür“. Dieser Kurs ist Teil einer umfassenderen Wissenstransferstrategie, die wissenschaftliche Forschung und öffentliche Beteiligung miteinander verbindet. Darüber hinaus werden die im Projekt gewonnenen Daten und Erkenntnisse in Zusammenarbeit mit dem GFZ DataHub, dem eScience Center und dem Potsdamer Unternehmen LUP GmbH weiterentwickelt. Die Bemühungen münden in ein Online-Informationswerkzeug, das beobachtungsbasierte Zustandsanalysen bereitstellt und nachhaltiges Handeln fördert.

_____________________________________________________

TERENO-Nordost auf dem zwölften Potsdamer Tag der Wissenschaften (Mai 2024)

Am 10. Mai 2025 empfingen wir mehrere hundert Interessierte am Stand des TERENO-Nordost Observatoriums auf dem zwölften Potsdamer Tag der Wissenschaften im Wissenschaftspark Albert-Einstein. Gemeinsam mit mehr als 40 Hochschulen, Schulen und Forschungseinrichtungen Brandenburgs wurde der Forschungsalltag jenseits der eigenen Institutsmauern präsentiert.

_____________________________________________________

Data Management

All TERENO-Northeast data can be accessed via the Data Discovery Portal. Further information can be found at www.TERENO.net.

Eddy-Kovarianz-Flusstürme

Bestehend aus Schallanemometern, schnellen Hochpräzisions-Gasanalysatoren mit offenem und/oder geschlossenem Messpfad (H2O, CO2, CH)

Meteorologischer Stationen

Ein Netz meteorologischer Stationen, die Luft- und Bodentemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, Luftdruck, Niederschlag, Windrichtung und -geschwindigkeit, ein- und ausgehende kurz- und langwellige Strahlung liefern

Dynamik der Wasserspeicherung

Überwachung der Dynamik der Wasserspeicherung durch terrestrische In-situ-Gravimetrie

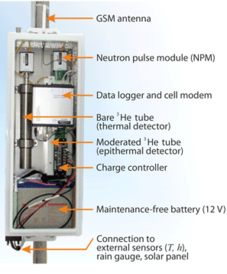

Messung der kosmischen Strahlung mit Neutronen und GNSS-Reflektometrie

Messung der Bodenfeuchte mit kosmischen Neutronenstrahlen und GNSS-Reflektometrie in großen Gebieten

Grundwassermessnetz

Beobachtung der Abschirmung des Kronendachs

Überwachung der Interzeption durch das Kronendach durch Messung des Durchflusses und des Stammabflusses mit hoher zeitlicher Auflösung in 7 verschiedenen Waldbeständen

Im Rahmen von TERENO Nord-Ost werden am GFZ zahlreiche Bachelor- Master- oder Doktorarbeiten betreut.

2024

Rasche, Daniel (2024): Cosmic-Ray Neutron Sensing for the estimation of soil moisture : From the atmosphere to the near-surface and to larger depths [Betreuung GFZ: A. Güntner]. https://doi.org/10.25932/publishup-63646

2023

Harfenmeister, Katharina (2023): Agricultural Monitoring of Winter Wheat and Winter Barley Using Sentinel-1 Data. [Betreuung GFZ: S. Itzerott, D. Sprengler] https://doi.org/10.14279/depositonce-19194

Nwosu, Ebuka Canisius (2023): Sedimentary DNA-based reconstruction of cyanobacterial communities from Lake Tiefer See, NE Germany, for the last 11,000 years. [Betreuung GFZ: S. Liebner] https://doi.org/10.25932/publishup-56359

Reich, Marvin (2023): Advances in hydrogravimetry: terrestrial gravimeters as field tools for hydrological applications. [Betreuung GFZ: A. Güntner] https://doi.org/10.25932/publishup-60479

2022

Balting, Daniel (2022): A past, present, future perspective on the European summer climate: A study based on climate proxies, climate observations and climate models (Uni Bremen). https://media.suub.uni-bremen.de/handle/elib/5821

Wilke, Henriette (2022): Integration hochaufgelöster Geoelektrik in die multimethodische Untersuchung von Grundwasserfließsystem und Wasserhaushalt am Beispiel eines Jungmoränengebietes in Mecklenburg-Vorpommern. [Betreuung GFZ: T. Blume, A. Güntner] https://doi.org/10.14279/depositonce-16230

Unger, Victoria R. (2022): Microbial community dynamics and methane cycling in rewetted temperate fens. https://doi.org/10.18453/rosdok_id00003627

2020

Mitzscherling, Julia (2020): Microbial communities in submarine permafrost and their response to permafrost degradation and warming. [Betreuung GFZ: S. Liebner, D. Wagner] https://doi.org/10.25932/publishup-47124

Müller, Carolina. (2020): Late Holocene Environmental Reconstructions Using Pollen: from Morphological Spectra to Stable Isotopes. PhD Thesis, Berlin: FU Berlin. http://dx.doi.org/10.17169/refubium-28092

Vallentin, Claudia (2020): Remote Sensing for Precision Agriculture: Yield mapping and delineation of management zones with multispectral satellite imagery and GIS data. [Betreuung GFZ: H. Kaufmann] https://depositonce.tu-berlin.de/handle/11303/12327

2018

Ott, F. (2018): Late Glacial and Holocene climate and environmental evolution in the southern Baltic lowlands derived from varved lake sediments. [Betreuung GFZ: A. Brauer]

2017

Blasch, G. (2017): Multitemporal Soil Pattern Analysis for Organic Matter Estimation at Croplands using Multispectral Satellite Data. Dissertation, Technische Universität Berlin. [Betreuung GFZ: S. Itzerott, D. Spengler/1.4]

Heine, I. (2017): Monitoring of groundwater influenced lakes in northeastern Germany and Poland using remote sensing archive data. Dissertation, Technische Universität Berlin. [Betreuung GFZ: S. Itzerott/1.4 und A. Brauer/5.2]

Herbrich, M. (2017): Einfluss erosionsbedingter Pedogenese auf Wasser- und Stoffbilanzen ackerbaulich genutzter Parabraunerden mittels wägbarer Lysimeter. Dissertation, Universität Potsdam. [Arbeit mit Nutzung der TERENO-NO-Infrastruktur im Quillow-EZG]

Sachße, Hannah (2017): Modeling evapotranspiration over a coastal fen in Mecklenburg and comparison with eddy covariance measurements. BSc Thesis, Universität Potsdam.

Schneider, T. (2017): Paläoböden im Teilgebiet Serrahn des Müritz-Nationalparks: Stratigraphie, Genese und landschaftsgeschichtliche Aussage. Masterarbeit, Universität Potsdam. [Betreuung GFZ: K. Kaiser/WVB]

Schulz, L. (2017): Böden und ihr landschaftsgeschichtliches Potenzial in einem „Altwald" (NSG Kiecker, Kreis Uckermark/Brandenburg). Bachelorarbeit, Technische Universität Berlin. [Betreuung GFZ: K. Kaiser/WVB]

Wilken, F. (2017): Monitoring and modeling of soil organic carbon redistribution in small agricultural catchments in the Uckermark region, Germany. Dissertation, Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg. [Betreuung GFZ: R. Hüttl/WVB]

2016

Baur, J. (2016): Vergleich gemessener und modellierter Regenenergie – Unsicherheiten im grundlegenden Antrieb der Bodenerosion. Bachelorarbeit, Universität Augsburg. [Arbeit mit Nutzung der TERENO-NO-Infrastruktur im Quillow-EZG]

Breitbach, C. (2016): Geowissenschaftliche Prospektion frühholozäner Baumreste im Giesenschlagsee (Mecklenburgische Seenplatte). Diplomarbeit, Universität Potsdam. [Betreuung GFZ: K. Kaiser/WVB]

Dräger, N. (2016): Holocene climate and environmental variability in NE Germany inferred from annually laminated lake sediments. Dissertation, Universität Potsdam. [Betreuung GFZ: A. Brauer/5.2]

Klos, F. (2016): Kolluvien und Paläoböden im Umfeld des Tiefen Sees bei Hohengüstow (Uckermark) und des Tiefen Sees bei Klocksin (Mecklenburg) als Indikatoren der historischen Bodenerosion. Masterarbeit, Technische Universität Bergakademie Freiberg. [Betreuung GFZ: K. Kaiser/WVB]

Knuhr, K. (2016): Dendroklimatologische Untersuchungen an Fichten in Süddeutschland. Masterarbeit, Universität Potsdam. [Betreuung I. Heinrich/5.2]

2015

Fleischer, F. (2015): Räumliche Variabilität von Kronendurchlass in verschiedenen Beständen des Müritz-Nationalparks. Bachelorarbeit, Martin-Luther Universität Halle-Wittenberg. [Betreuung GFZ: J. Dreibrodt/5.4]

2014

Fischer, L. (2014): Auswertung multitemporaler thermaler Fernerkundungsdaten zur Analyse der Oberflächenbedeckung. Bachelorarbeit, Beuth-Hochschule für Technik Berlin. [Betreuung GFZ: D. Spengler/1.4]

Keller, N. (2014): Die Entwicklung der Mittleren Havel im Spätholozän: Wasserstände und Beziehungen zur Besiedlung. Diplomarbeit, Universität Marburg. [Betreuung GFZ: K. Kaiser/CGR]

Liang, W. (2014): Growth response of Scots pine to climate variability derived from quantitative wood anatomy. Dissertation, Universität Potsdam. [Betreuung GFZ: I. Heinrich/5.2]

Mitschke, S. (2014): Analyse multitemporaler thermaler In-situ-Messdaten im Vergleich zu thermalen Fernerkundungsbilddaten. Bachelorarbeit, Beuth-Hochschule für Technik Berlin. [Betreuung GFZ: D. Spengler/1.4]

Monterrubio Coll, G. (2014): Analysis of the growth of Pinus sylvestris and Quercus petraea from their tree rings and climatic series in northeastern Germany between 1920-2009; basis for understanding their growth in the next years under climate change scenario. Bachelorarbeit, University of Barcelona / Humboldt-Universität zu Berlin. [Betreuung GFZ: I. Heinrich/5.2]

Müller, V. (2014): Landschaftsgeschichtliches Potenzial von Boden-Sediment-Sequenzen am Hinnensee, Müritz-Nationalpark. Diplomarbeit, TU Dresden. [Betreuung GFZ: E. Dietze/5.2]

Spengler, D. (2014): Charakterisierung von Getreidearten aus hyperspektralen Fernerkundungsdaten auf der Basis von 4D-Bestandsmodellen. Dissertation, Technische Universität Berlin. [Betreuung GFZ: H. Kaufmann/1.4]

Schneider, T. (2014): Historischer Landnutzungswandel im Quillow-Einzugsgebiet in der Uckermark (Brandenburg) unter besonderer Berücksichtigung der Gemarkung Christianenhof und Umgebung. Bachelorarbeit, Hochschule für Nachhaltige Entwicklung Eberswalde. [Betreuung GFZ: K.. Kaiser/CGR]

Schulze, N. (2014): Dynamische Klima-Wachstumsverhältnisse entlang eines Bodenfeuchtegradienten am Beispiel von Jahrringbreitenmessungen der Buche am Schweingartensee im Müritz-Nationalpark. Masterarbeit, Universität Potsdam. [Betreuung GFZ: I. Heinrich/5.2]

Wolf, C. (2014): Dendroklimatologische Analyse von Fagus sylvatica in NO-Deutschland. Masterarbeit, Universität Potsdam. [Betreuung GFZ: I. Heinrich/5.2]

2013

Bieber, A. (2013): Dendroklimatologie der Eiche in Nord-Polen. Masterarbeit, Freie Universität Berlin. [Betreuung GFZ: I. Heinrich/5.2]

Czymzik, M. (2013): Mid- to Late Holocene flood reconstruction from two varved sediment profiles of pre-alpine Lake Ammersee (southern Germany). Dissertation, Universität Potsdam. [Betreuung GFZ: A. Brauer/5.2]

Freund, M. (2013): European drought reconstruction of the past 400 years - An isotope-climate net-work approach. Masterarbeit, Freie Universität Berlin. [Betreuung GFZ: G. Helle/5.2]

Graventein, H. (2013): Geomorphologische und sedimentologisch-bodenkundliche Befunde zur Paläohydrologie des Großen Fürstenseer Sees im Müritz-Nationalpark (Mecklenburg-Vorpommern). Diplomarbeit, Universität Marburg. [Betreuung GFZ: K. Kaiser/CGR]

Heupel, K. (2013): Ein Algorithmus zur Selektion optimaler Rapid-Eye Daten zur Unterscheidung von Bodenarten in Mecklenburg-Vorpommern. Bachelorarbeit, Humboldt-Universität Berlin [Betreuung GFZ: S. Itzerott/1.4]

Klinke, R. (2013): Erfassung von Fruchtarten aus RapidEye Zeitreihendaten im Vergleich verschiedener Klassifikationsverfahren. Diplomarbeit, Universität Potsdam [Betreuung GFZ: S. Itzerott/1.4]

Knorr, A. (2013): Klimasignale in Jahrring- und Zellparametern von Pinus sylvestris in Nord-Polen: Parametervergleich und mehrhundertjährige Rekonstruktion. Diplomarbeit, Universität Potsdam. [Betreuung GFZ: I. Heinrich/5.2]

Kubicka, D. (2013): Dendroklimatologische Analyse von Jahrringbreiten der Kiefer entlang eines Feuchtegradienten am nördlichen Ufer des Hinnensees in Nordostdeutschland. Bachelorarbeit, Universität Potsdam. [Betreuung GFZ: I. Heinrich/5.2]

Pohlmann, S. (2013): Dendroklimatologische Analyse von Jahrring-Parametern der Eiche und deren Modifikation entlang eines Feuchtegradienten am nördlichen Ufer des Hinnensees in Nordost-Deutschland. Diplomarbeit, Humboldt-Universität zu Berlin. [Betreuung GFZ: I. Heinrich/5.2]

Pritzkow, C. (2013): Climate growth relationships derived from multi-proxies of Scots pine in Sweden. Masterarbeit, Universität Potsdam. [Betreuung GFZ: I. Heinrich/5.2]

Schedel, R. (2013): Untersuchung klimatischer und anthropogener Einflüsse auf die limnische Sedimentation im Tiefen See Klocksin anhand der Mikrofazies und XRF-Scanner Messungen. Diplomarbeit, Universität Potsdam. [Betreuung GFZ: A. Brauer/5.2]

Spiesky, D. (2013): Changes in the biochemical composition of tree rings from Pinus sylvestris after fire events in Brandenburg. Diplomarbeit, Universität Potsdam. [Betreuung GFZ: I. Heinrich/5.2]

Steinberg, A. (2013): Determination of real thermal inertia by using multi-temproal thermal remote sensing data. Bachelorarbeit, Universität Potsdam. [Betreuuung GFZ: H. Kaufmann, D. Spengler/1.4]

Stender, V. (2013): Aufbau einer Dateninfrastruktur für Sensordaten im Umweltmonitoringsystem TERENO Nordost. Masterarbeit, Hochschule Anhalt. [Betreuung GFZ: J. Klump/CeGIT]

2012

Dreibrodt, J. (2012): Parametrization, calibration and validation of the groundwater model MODFLOW. Masterarbeit, Universität Göttingen. [Betreuung GFZ: T. Blume/5.4]

Koch, P. (2012): Seespiegeldynamik in Nordostdeutschland im Bereich der mecklenburgischen-brandenburgischen Seenplatte: Trends, Ursachen, Auswirkungen. Diplomarbeit, Universität Marburg. [Betreuung GFZ: K. Kaiser/CGR]

Mellmann, W. (2012): Zur Paläohydrologie des Tiefen Sees der Klocksiner Seenkette - Untersuchungen an Uferstrukturen und Litoralsedimenten. Diplomarbeit, Universität Greifswald. [Betreuung GFZ: A. Brauer/5.2]

Pieper, H. (2012): Der Einfluss von Vulkanausbrüchen auf das Wachstum mitteleuropäischer Bäume in Nordostdeutschland während des letzten Millenniums. Diplomarbeit, Universität Potsdam. [Betreuung GFZ: I. Heinrich/5.2]

Tillack, A. (2012): Estimation of seasonal leaf area index in an alluvial forest using high resolution satellite-based vegetation indices. Masterarbeit, Technische Universität Berlin. [Betreuung GFZ: A. Clasen/1.4]

Zoglauer, D. (2012): Dynamik der Wassernutzungseffizienz und des Jahrringwachstums von Eichen nordostdeutscher Standorte. Diplomarbeit, Universität Potsdam. [Betreuung GFZ: G. Helle/5.2]

2010

Dreibrodt, J. (2010): Historische hydrologische Veränderungen im Einzugsgebiet des Großen Fürstenseer Sees bei Neustrelitz, Mecklenburg-Vorpommern. Bachelorarbeit, Universität Potsdam. [Betreuung GFZ: A. Brauer/5.2]

Die Kooperation in den Observatorien geht über die beteiligten sechs Helmholtz-Zentren hinaus, weitere außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Hochschulen sind eingebunden. Das GFZ kooperiert insbesondere mit den folgenden weiteren Einrichtungen:

- Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung (ZALF)

- Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB)

- Referat für Naturwissenschaften am Deutschen Archäologischen Institut (DAI)

- Humboldt-Universität zu Berlin

- Technische Universität Berlin

- Brandenburgische Technische Universität Cottbus

- Universität Greifswald

- Universität Potsdam

- Universität Rostock

- Polnische Akademie der Wissenschaften