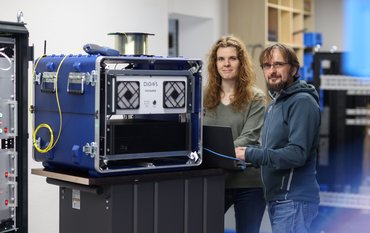

Mithilfe neuartiger Reaktionspfadmodellierungen konnte geklärt werden, ob der Betrieb von Pumpspeicherkraftwerken die Wasserqualität beeinträchtigt.

Die Simulationsergebnisse von 36.380 hypothetischen Anwendungsszenarien zeigen, dass der Betrieb von Pumpspeicherkraftwerken die Wasserqualität in ehemaligen Braunkohletagebauen in der Regel kaum beeinflusst. Der Betrieb hat somit nur geringe Auswirkungen auf den pH-Wert sowie die Sulfat- und Eisenkonzentrationen, im Vergleich mit den natürlich ablaufenden geochemischen Prozessen in Tagebaurestseen. Vor Errichtung eines Pumpspeicherkraftwerks muss jedoch zwingend geprüft werden, ob die natürlichen Bedingungen im Tagebau (Säurepufferkapazität und atmosphärischer Sauerstoffeintrag) überhaupt günstig sind. Die zwei hierzu erschienenen Studien wurden in den Wissenschaftsjournalen „Environmental Earth Sciences“ und „Mine Water & the Environment“ veröffentlicht. Federführend ist die Sektion 3.4 Fluidsystemmodellierung.

Speicherung überschüssiger Energie

Der Bedarf an Energiespeichern nimmt in Europa zu. Für die laufende Energiewende braucht es Energiespeicherkapazitäten, denn bei der Stromgewinnung aus erneuerbaren Energien wird überschüssige elektrische Energie erzeugt. Es gibt verschiedene Wege diese Energie zu speichern und bedarfsgerecht zu einem späteren Zeitpunkt wieder zur Verfügung stellen. Abgesehen von der Energiespeicherung sind entsprechende Systeme und Anlagen aber auch für die Stabilisierung der Stromnetze nötig. Ein Baustein können Pumpspeicherkraftwerke in ehemaligen Braunkohletagebauen sein, da sie dringend benötigte zusätzliche Energiespeicherkapazitäten bieten. Das System basiert auf der Nutzung von zwei Wasserreservoiren, die sich auf unterschiedlichen topographischen Höhen befinden. Bei überschüssiger Sonnen- und Windenergie wird Wasser aus dem unteren Wasserreservoir in das obere Reservoir gepumpt. Bei Bedarf wird das Wasser über Turbinen in das untere Becken abgelassen und elektrischer Strom erzeugt.

Dieses Speicherkonzept erfordert im Gesamtsystem unter anderem eine Wasserqualität, die sowohl ökologische aber auch technische Beeinträchtigungen während des langjährigen Betriebs ausschließen. Braunkohletagebaue, die für die Pumpspeicherkraftwerke in Frage kommen, befinden sich in der Regel in unverfestigten Sedimenten, die oft das Mineral Pyrit enthalten. Dies kann hydrogeochemische Reaktionen zur Folge haben, so dass während der Flutung der Tagebaue Stoffe mobilisiert werden, die zu einer Wasser- und Grundwasserverunreinigung bzw. Versauerung führen könnten. Daher ist die Erforschung der Wasserqualität für die Betriebsplanung von hoher Bedeutung.

Neuartiges Reaktionspfadmodell: Methodisches Vorgehen und Ergebnisse

Auf der Grundlage digitaler geochemischer Batch-Reaktoren wurde ein neuartiges Reaktionspfadmodell entwickelt. Dies um abzuschätzen, wie stark das Wasser bei der Flutung eines Tagebaus durch Sulfat, Eisen und Versauerung beeinträchtigt wird. Es wurden insbesondere drei Prozesse betrachtet: die Pyritoxidation, die Säurepufferung und die Verdünnung. Mit dem Reaktionspfadmodell können Wissenschaftler:innen chemische Reaktionen im Rahmen eines Gesamtprozesses in ihrer Abfolge simulieren, verstehen und quantifizieren. In diesem Fall wurden die Pyritoxidation, die pH-Pufferung durch Kalzitlösung und die Mischung unterschiedlicher Wässer in den Reservoiren des Pumpspeichersystems und angrenzenden Grundwasserleitern modelliert.

Dass der Betrieb von Pumpspeicherkraftwerken in ehemaligen Braunkohletagebauen entsprechend der durchgeführten Untersuchungen nur einen geringen Einfluss auf den pH-Wert sowie die Sulfat- und Eisenkonzentrationen hat, ist auf natürliche Pufferkapazitäten, von z.B. Kalzit, Verdünnungseffekte und weitere standortspezifische Faktoren zurückzuführen. Unter bestimmten Bedingungen allerdings, wie z.B. unzureichenden Säurepufferkapazitäten des Untergrundes oder extensiver Oxidation von Pyrit durch eine erhöhte Zufuhr an atmosphärischen Sauerstoff, kann es dennoch zu starken Belastungen der Systeme kommen, dies jedoch auch unabhängig von der Pumpspeicherung. All das ist standortabhängig und muss zwingend vor Errichtung eines Pumpspeichers geprüft werden.

In einer, auf der ersten Studie aufbauenden Publikation wurde das Reaktionspfadmodell im Rahmen des EU-RFCS Projekts ATLANTIS auf zwei Standorte in Griechenland und Polen angewendet. Die Ergebnisse bestätigen die vorherigen Erkenntnisse: Beide Standorte sind potentiell für die Pumpspeicherung geeignet.

Die Ergebnisse beider Studien heben die Bedeutung frühzeitiger standortspezifischer geochemischer Bewertungen hervor, sowie proaktiver Maßnahmen zur Steuerung der Pyritoxidation und zur Aufrechterhaltung der Säurepufferkapazität, um die langfristige Nutzung von Pufferspeichersystemen in gefluteten Braunkohletagebauen zu gewährleisten.

Original-Publikationen:

- Schnepper, T., Kühn, M. & Kempka, T. Reaction Path Modeling of Water Pollution Implications of Pumped Hydropower Storage in Closed Open-pit Lignite Mines. Mine Water Environ 44, 107–121 (2025). https://doi.org/10.1007/s10230-025-01039-y

- Schnepper, T., Kapusta, K., Strugała-Wilczek, A. et al. Potential hydrochemical impacts of pumped hydropower storage operation in two European coal regions in transition: the Szczerców-Bełchatów mining complex, Poland, and the Kardia Mine, Greece. Environ Earth Sci 84, 247 (2025). https://doi.org/10.1007/s12665-025-12198-0

Beteiligte Institute: Sektion 3.4 Fluidsystemmodellierung | GFZ , Central Mining Institut (Polen), PGE GiEK S.A (Polen), Public Power Corporation S.A. (Griechenland), Chemical Process and Energy Resources Institute (Griechenland), TU Berlin

Informationen zum Projekt ATLANTIS:

- ATLANTIS: An interdisciplinary feasibility study on hybrid pumped-hydro power storage of excess energy in open-pit coal mines gefördert durch Research Fund for Coal and Steel (RFCS), grant agreement no. 101034022

Weitere Erläuterungen zum News-Text:

- Pyritoxidation beschreibt die Entstehung von Schwefelsäure, wenn Pyrit mit atmosphärischem Sauerstoff reagiert. Dies kann zu Versauerung von Wässern und erhöhten Sulfat- und Metallkonzentrationen führen.

- Die Säurepufferung besagt, wie gut ein System Säure, bspw. durch Minerale wie Kalzit, welches ebenfalls in den Sedimenten von Braunkohletagebauen vorkommen kann, neutralisieren kann.

- Zulaufendes Grund- oder Oberflächenwasser führt natürlicherweise zu einer Verdünnung des Wassers in den Reservoiren und resultiert ebenfalls in geringeren Schadstoffkonzentrationen.