Lichtverschmutzung durch nächtliche Beleuchtung ist ein zunehmendes Umweltproblem: Sie beeinflusst die Lebensrhythmen von Tieren, Pflanzen und Menschen und ist ein Faktor beim Energieverbrauch. Mittlerweile ist bereits ein Viertel der globalen Landfläche und 88 Prozent der Fläche Europas davon betroffen. Um gezielte Gegenmaßnahmen ergreifen zu können, sind Kommunen auf genaue Analysen der ursächlichen Lichtquellen angewiesen, die Satellitenaufnahmen alleine nicht liefern können.

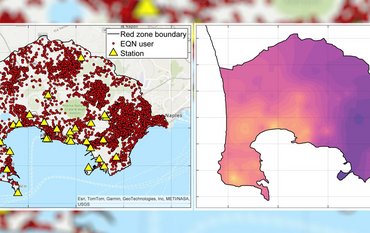

Neue Erkenntnisse liefert eine jetzt im Fachmagazin Nature Cities erschienene Studie auf Basis einer Citizen-Science-Kampagne unter Leitung von Dr. Christopher Kyba, damals Geograf am GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung und an der Ruhr-Universität Bochum. Die Teilnehmenden zählten und bewerteten Lichtquellen in Innenstädten, Wohnvierteln und gewerblichen Gebieten. Demnach sind in städtischen Räumen Straßenlaternen nur für einen Teil des nächtlichen Lichts verantwortlich. Ebenso viele Lichtpunkte werden jeweils durch beleuchtete Straßenschilder und Schaufenster erzeugt. Private Fenster waren die mit Abstand am häufigsten beobachtete Lichtquelle, auch nach Mitternacht, allerdings mit geringerer Helligkeit. Ein weiteres Viertel der gezählten Lichter kam aus anderen Quellen wie Flutlichtern, Hausnummern und Klingelschildern sowie dekorativer Gartenbeleuchtung. Die Daten ermöglichen es auch zu untersuchen, wie sich die Licht-Zusammensetzung zwischen Stadtzentren und weniger dicht bebauten Gebieten wie Wohnvierteln verändert. Auf Basis ihrer Aufschlüsselung sehen die Forschenden große Einsparpotenziale.

Bis dato einmalige Citizen-Science-Kampagne in 33 Gemeinden

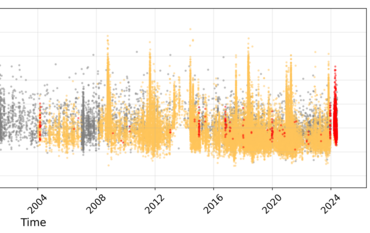

258 Bürgerwissenschaftler:innen hatten mit der zu diesem Zweck entwickelten „Nachtlichter“-App insgesamt 234.044 Lichter auf 3.868 einzelnen Begehungen per App registriert: Sie wurden gezählt und durch zusätzliche Informationen wie Grad der Abschirmung oder Anlagengröße klassifiziert. Hochgerechnet bleiben nach Angaben der Forschenden deutschlandweit rund 78 Millionen Lichter auch nach Mitternacht noch an, das entspricht nahezu einem Licht pro Person.

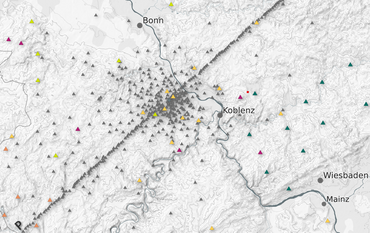

Die Zählkampagnen umfassten eine bis dahin in der Größe einmalige Gesamtfläche von 22 Quadratkilometern in vordefinierten Gebieten von 33 Gemeinden (davon 9 außerhalb Deutschlands). Darunter waren Stadtzentren, Wohngebiete und städtische Gebiete mit gewerblichem oder industriellem Charakter.

Vergleich der Bodendaten mit Satellitenmessungen

Die untersuchten Gebiete wurden so gewählt, dass sie mit den Messzonen eines nächtlichen Lichtbeobachtungssatelliten übereinstimmten. So konnten die Ergebnisse der Lichterfassung am Boden mit den Satellitendaten abgeglichen werden. Dadurch ergab sich ein klarer Zusammenhang zwischen der Anzahl registrierter Lichter und der vom Satelliten beobachteten Strahldichte: Die Forschenden konnten einen Umrechnungsfaktor für die Umwandlung der vom Satelliten gemessenen “Helligkeit” in die leichter verständliche Einheit Lichter pro Quadratkilometer ermitteln. Die Anzahl der einzelnen Quellen in einer bestimmten Gemeinde oder Region kann dann leicht geschätzt werden.

Originalpublikation:

Team Nachtlichter. Citizen science illuminates the nature of city lights. Nat Cities (2025). https://doi.org/10.1038/s44284-025-00239-5

Förderung:

Die Studie wurde unterstützt durch die Helmholtz-Gemeinschaft (CS-0003, ERC-RA-0031), die Europäische Union (689443 im Projekt GEOEssential) und das Bundesministerium für Bildung und Forschung (01BF2202A und 01BF2202C sowie den Preis Wissen der Vielen – Forschungspreis für Citizen Science).

Weitere Informationen:

- Mehr zur aktuellen Studie erfahren Sie in der Pressemitteilung der Ruhr-Uni Bochum.

- Fragen & Antworten zur Publikation und den Hintergründen der Citizen-Science-Kampagnen

- Webinar zum Nachtlicher-Projekt: https://www.youtube.com/watch?v=qACmiwkwZ78

- Hintergrund: Warum Citizen Science?