Vor nur wenigen Jahren gab es rund 1.000 operative Satelliten im Weltraum, heute sind es fast 6.000. Schätzungen zufolge werden allein in den nächsten fünf Jahren mehr als 100.000 Satelliten in Umlauf gebracht. Neue Generationen kommerzieller Satelliten werden zunehmend mit Standardkomponenten gefertigt, die potenziell weniger robust sind als die in der Vergangenheit gebauten, größeren Raumfahrzeuge. Dies erhöht die Anfälligkeit der Satellitentechnologie gegenüber den Bedingungen im Weltraum. Verschiedene Phänomene, die von der Sonne ausgehen und die Bedingungen im Weltraum verändern, können zu „Weltraumwetter“ führen. „Weltraumwetter“ bezeichnet als Sammelbegriff potentiell gefährliche Ereignisse in der erdnahen Weltraumumgebung, welche Auswirkungen auf Menschen und Technologie im Weltraum haben können. Aber auch negative Folgen auf der Erde sind möglich.

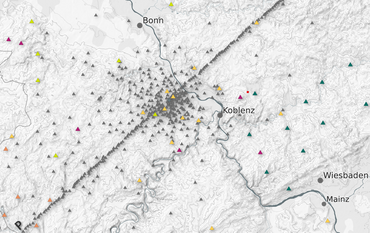

Die zunehmende Abhängigkeit der Gesellschaft von Technologien im Weltraum sowie neuere Entwicklungen wie autonomes Fahren lenken die Aufmerksamkeit verstärkt auf Weltraumwetterereignisse. Negative Wirkungen von Weltraumwetterprozessen sind Strahlung, die Satelliten beschädigen kann, Dichteschwankungen der Ionosphäre und Plasmasphäre, die das Global Navigation Satellite System in der Positions- und Navigationsbestimmung stören können, und Dichteschwankungen der Thermosphäre, die die Vorhersage von Satellitenbahnen und die Verfolgung von Weltraumschrott unzuverlässig machen können. Magnetisch induzierte Ströme durch geomagnetische Stürme können auch massive Auswirkungen auf Stromnetze auf der Erde haben, indem sie Transformatoren beschädigen.

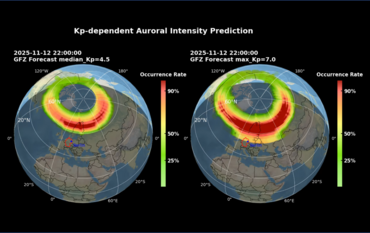

Ein Echtzeit-Frühwarnsystem kann den Beteiligten helfen, sich auf Weltraumwetterereignisse vorzubereiten. So können beispielsweise einige Satelliten in einen Schutzmodus versetzt werden. Geplante Satellitenmanöver oder Software-Updates können unter ungünstigen Weltraumwetterbedingungen ebenfalls verschoben werden. Um dies zu erreichen, benötigen die Verantwortlichen jedoch Weltraumwetterwarnungen mit ausreichend Vorlaufzeit. Darüber hinaus müssen sie die Wahrscheinlichkeit des Eintretens der Ereignisse kennen und Prognosen auf der Grundlage modernster Modelle und Echtzeitdaten benötigen. Idealerweise sollten diese komplexen Prognosen in einem leicht verständlichen Format verfügbar sein.

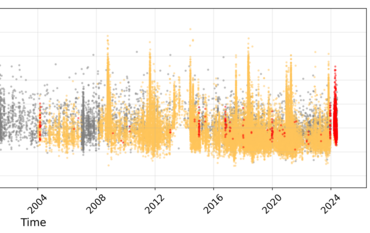

In zwei kürzlich abgeschlossenen Projekten, die vom Forschungs- und Innovationsprogramm „Horizont 2020“ der Europäischen Union finanziert wurden, wurden mehrere Vorhersageinstrumente entwickelt, nämlich das Projekt zur Vorhersage von Weltraumstrahlung und Sonnenwindparametern PRediction of Geospace Radiation Environment and Solar wind parameterS | PROGRESS und das Projekt zur Vorhersage negativer Auswirkungen geomagnetischer Stürme und energiereicher Strahlung „Prediction of Adverse effects of Geomagnetic Storms and Energetic Radiation | PAGER“. Diese Projekte führten zur Entwicklung von Werkzeugen, die jetzt auf der PAGER-Website unter https://www.spacepager.eu/data-products verfügbar sind. Das einzigartige Vorhersagenetzwerk ist das erste System, das Codes von der Sonne bis zur Magnetosphäre und Erdoberfläche koppelt und auch das erste, das umfassende Vorhersagen mit Konfidenzniveaus liefert.

Prognosen und langfristige probabilistische Datenassimilation zur Vorhersage der Auswirkungen geomagnetischer Stürme

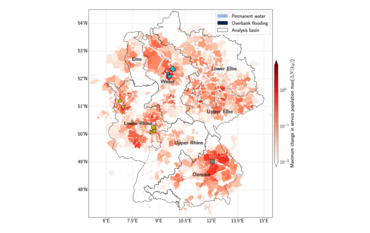

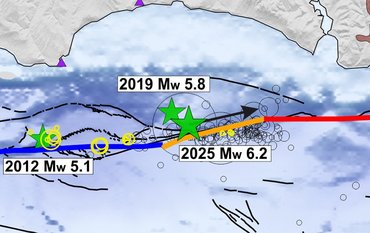

Das FLAG-Projekt (Forecasts and Long-term probabilistic data Assimilative prediction of the effects of Geomagnetic storms) baut nun direkt auf den Projekten PAGER und PROGRESS auf. Modernste Codes und Werkzeuge des maschinellen Lernens werden kombiniert, um genaue langfristige, datenassimilative und probabilistische Vorhersagen der erdnahen Raumumgebung (Abbildung 1) zu erstellen.

FLAG wird dazu beitragen, Codes in den operativen Einsatz bei der Europäischen Weltraumorganisation ESA zu überführen. Ziel des Projekts ist es, die Vorhersagen weiter zu verbessern, indem die Kopplung der Codes reorganisiert, realistische Ensembles bereitgestellt, neue Module hinzugefügt und das neue Framework als Ganzes sorgfältig validiert werden.

Das Endergebnis des FLAG-Frühwarnsystems werden einfach verständliche „Ampel“-Indikatoren sein, die den Beteiligten mitteilen, ob ihr jeweiliges Raumfahrzeug – abhängig von der Umlaufbahn und den verwendeten Materialien – in Gefahr ist oder nicht. Yuri Shprits, Professor an der Universität Potsdam und Leiter der Sektion 1.5 am GFZ, ergänzt diesbezüglich: „Angesichts der veränderten Lage in den USA ist es wichtiger denn je, dass Europa über eigene, von den USA unabhängige Instrumente zur Vorhersage des Weltraumwetters verfügt.“

FLAG | Projektdauer und Details

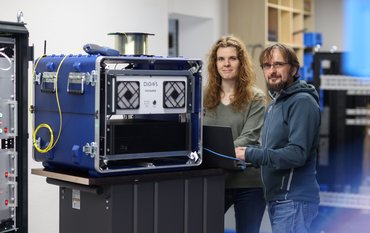

Das FLAG-Projekt ist auf zwei Jahre ausgelegt. Es wird gemeinsam von Forschenden der Europäischen Weltraumorganisation (ESA), des GFZ (Helmholtz-Zentrum für Geoforschung), der University of Warwick, TRAD Tests and Radiation, der Université catholique de Louvain und des BIRA (Royal Belgian Institute for Space Aeronomy) durchgeführt. Die Hauptkoordination und das Management liegen bei Prof. Dr. Yuri Shprits sowie Dr. Elodie Kendall aus der Sektion 1.5 Weltraumwetter und Weltraumphysik am GFZ.