Angesichts der fortschreitenden globalen Klimaerwärmung ist das Verständnis der Variabilität und des zeitlichen Ablaufs vergangener Klimaveränderungen nach wie vor von entscheidender Bedeutung. Ein Blick in die geologische Vergangenheit kann Aufschluss darüber geben, wie die Erde bisher auf rasche Klimaveränderungen reagierte und uns dabei helfen, vorherzusagen, wie sich unser Klima in Zukunft entwickeln könnte. Der Ostseeraum ist dabei ein wichtiger Ausgangspunkt, um die Klimadynamik in Nordeuropa zu verstehen. Für den Vergleich diverser Klimaarchive im Ostseeraum sind allerdings präzise Altersdatierungen unerlässlich.

Wissenschaftler:innen vom GFZ und Leibnitz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) konnten nun ─ durch den Fund winziger Vulkanaschepartikel im Ostseesediment ─ wesentlich zur präziseren Datierung eines Klimaarchivs (Meeressediment) beitragen. Es war die erste systematische Suche nach Vulkanaschepartikeln in der Ostsee. Untersuchungsort war der westliche Teil des Gotlandbeckens, einer der tiefsten Bereiche der Ostsee. In der kürzlich in der Fachzeitschrift Geology veröffentlichten Studie berechneten die Wissenschaftler:innen unter anderem die Altersunterschiede zwischen Tephra-Altern (Vulkanasche) und Radiokohlenstoffaltern, wodurch die Sediment-Altersgenauigkeit für die letzten circa 7.000 Jahre verbessert wurde. Laut ihren Ergebnissen und Datierungspunkten endete das Holozäne Klimamaximum (Periode höherer Temperaturen) schon vor circa 3.900 Jahren, d.h. etwa zwei Jahrhunderte früher als bisher in der Region angenommen.

Wertvolles Klimaarchiv Meeressediment: Alter der Schichten schwer beurteilbar

Um die Klimabedingungen der Vergangenheit rekonstruieren zu können braucht es Hilfsmittel: Besonders wertvolle geologische Archive sind die vor langer Zeit abgelagerten tiefen Schichten von See- aber auch Meeressedimenten. Sie dienen als mächtige „Klimazeitmaschinen“. Die in einer feinen Meeressedimentschicht enthaltenen Pollen oder auch benthischen Foraminiferen (einzellige Lebewesen), beispielsweise, geben Hinweise zu den damals vorherrschenden Klimabedingungen, z.B. wie trocken oder feucht das Klima einst war.

Damit das volle Potenzial der Sedimentschichten zur Rekonstruktion des Klimas ausgeschöpft werden kann, ist ein Faktor aber ganz entscheidend und das ist die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Altersmodelle zu deren Datierung, kurzum: wie alt ist die jeweilige hauchdünne Sediment-Schicht, wann wurde sie abgelagert? Datiert wird häufig das organische Material, das in den Sedimenten noch vorhanden ist, über das Kohlenstoffisotop 14C, dessen radioaktiver Verfall zeitlich nachvollzogen werden kann. Doch die 14C-Datierung im Ostseesediment bleibt eine große Herausforderung, da sich Phasen, in denen das organische Material, welches ursprünglich mal pflanzliche oder tierische Materie war, umgelagert wurde (homogenes Sediment) mit Phasen abwechseln, in denen es nahezu unverändert und zeitlich chronologisch liegen geblieben ist (laminiertes Sediment). Proben aus homogenen umgelagerten Sedimenten sind derzeit schlichtweg gar nicht bzw. nicht gut beurteilbar im Hinblick auf ihr Alter. So kann es bei der Datierung von organischem Material in der Ostsee nach wie vor größere Unsicherheiten geben mit Ungenauigkeitsspannen von mehreren hundert Jahren.

Vulkanasche als gut datierbare isochrone Fixpunkte

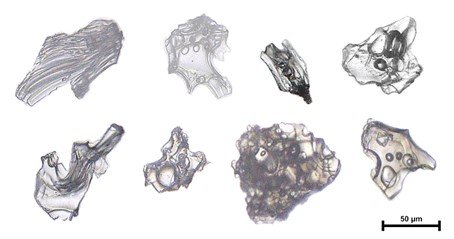

Ein sehr wichtiger Ansatz, um das Alter von Sedimenten besser zu beurteilen, ist die vorrangige Verwendung von gut datierten winzigen vulkanischen Glaspartikeln, die als Tephra bezeichnet werden. Diese Partikel werden mit den Vulkanaschewolken über große Entfernungen transportiert und setzen sich daher nach Vulkanausbrüchen (in Nordeuropa v.a. auf Island) über weite Gebiete und eben auch am Meeresgrund ab, sodass sie als natürliche Zeitmarker in verschiedensten Klimaarchiven auftauchen und dadurch extrem nützlich sind. Ihre individuelle Chemie verknüpft sie exakt mit bestimmten Vulkanausbrüchen und ermöglicht es den Forscher:innen zugleich verschiedene geologische Archive an Land und im Meer miteinander abzugleichen.

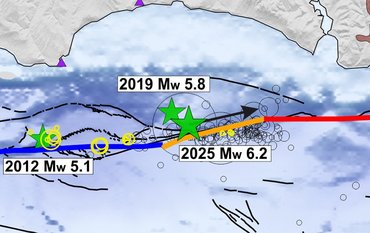

Den Paläoklimatolog:innen vom GFZ Daniela Müller, Achim Brauer und weiteren Kolleginnen und Kollegen vom GFZ und dem Leibnitz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde gelang nun diese diffizile Spurensuche mit dem Fund winziger vulkanischer Glaspartikel direkt in den Meeressedimenten der Ostsee. Die Entdeckung von Tephra von fünf verschiedenen isländischen Vulkanausbrüchen in der Ostsee und der Abgleich mit Radiokohlenstoffaltern wirft ein Licht auf die bisherige Überschätzung des Alters bei der Verwendung von Radiokohlenstoffaltern.

Radiokohlenstoffalter der Ostsee überschätzt

Die Sedimente der Ostsee deuten auf große, klimabedingte Veränderungen der Tiefenwasserbildung im Holozän (zurückliegende 11.700 Jahre) hin, aber die genaue Datierung dieser Wechsel war aufgrund unzuverlässiger Radiokohlenstoffalter bisher schwierig.

In den letzten ca. 7000 Jahren werden die Radiokohlenstoffdatierungen aus organischem Material aus dem Ostseesediment oft deutlich zu alt eingeschätzt, manchmal um Jahrhunderte oder sogar Jahrtausende. Diese Abweichungen sind sehr unterschiedlich und hängen mit Klimaschwankungen zusammen. In kalten Phasen wie der Kleinen Eiszeit transportieren starke Tiefenwasserströmungen alte Sedimente und Kohlenstoff in tiefe Becken wie das westliche Gotlandbecken, was zur Überschätzung des Alters von Sedimenten führt.

In warmen Perioden wie dem Holozänen Temperaturmaximum ist dieser Mechanismus wegen der schwachen Tiefenwasserströmungen unbedeutend. Hier wirkt sich nur das so genannte marine Reservoir-Alter (MRA) aus, welches die Zeitspanne beschreibt, in dem der aus der Atmosphäre aufgenommene Kohlenstoff im Meerwasser verbleibt bevor er im Sediment abgelagert oder in Meeresorganismen aufgenommen wird. Diese Zeitspanne wird mit Radiokohlenstoffaltern von Landlebewesen korrigiert, die den sich ständig neu bildenden Radiokohlenstoff direkt aus der Atmosphäre beziehen und daher das aktuelle Alter ohne Zeitversatz widerspiegeln. Im globalen Durchschnitt sind Radiokohlenstoffalter aus dem Meer um ca. 400 Jahre älter als in der Atmosphäre.

Für die Korrektur der Radiokohlenstoffalter in der Ostsee wird in der Regel dieser globale Durchschnitt des marinen Reservoir-Alters verwendet, wobei das MRA jedoch regional und zeitlich variiert. „An dieser Stelle wird Vulkanasche zum entscheidenden Faktor. Durch die Identifizierung gut datierter Tephra-Schichten in den Sedimenten können wir nicht nur die Unsicherheiten bei der Radiokohlenstoff-Datierung überwinden, sondern auch ein genaueres regionales marines Reservoir-Alter bestimmen. Damit können wir die Altersmodelle verbessern, auf die wir uns verlassen, um die Vergangenheit zu verstehen“, sagt Daniela Müller, Hauptautorin der Studie und ehemalige Postdoktorandin in der Arbeitsgruppe „Terrestrische Klimaarchive“ der Sektion „Geomorphologie“ am GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung.

Ergebnisse: Abweichungen von bisherigen Radiokarbon-Datierungen

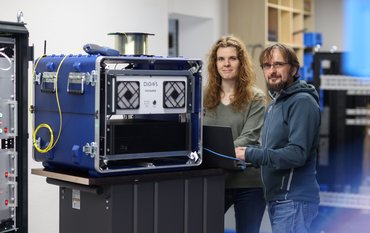

Die Forschenden bestimmten die chemische Zusammensetzung der Tephra Partikel mithilfe einer Elektronenstrahl-Mikroanalyse (EPMA), wodurch isländische Tephra von insgesamt fünf verschiedenen Vulkanausbrüchen, die zwischen ca. 4.500 und 2.000 Jahren zurückliegen, identifiziert werden konnte. Drei Tephra-Funde stammen vom Vulkan Hekla - einem der aktivsten Vulkane Islands - und tragen die Namen Hekla-4, Hekla-S und Hekla-3. Ascheablagerungen von der Glen Garry Tephra (Vulkan Askja) und Grákolla (Vulkan Torfajökull) wurden in derselben Sedimentschicht gefunden und haben das gleiche Alter. „Die Entdeckung der Grákolla-Tephra in den Sedimenten der Ostsee ist besonders spannend, da dies der erste Fund dieser Asche außerhalb Islands ist“, sagt Markus Schwab, Leiter des Labors für Tephra-Analytik der Sektion 4.6 am GFZ.

Basierend auf dem Alter der Vulkanasche (Tephra) als Fixpunkte konnte somit ein regionales marines Reservoir-Alter spezifisch für das westliche Gotlandbecken in der Ostsee bestimmt werden. Unter Anwendung dieses Reservoir-Alters und der Vulkanasche-Alter berechneten die Forschenden ein überarbeitetes Altersmodell für das West-Gotlandbecken mit reduzierten Datierungsunsicherheiten, das frühere Chronologien um etwa 200 Jahre in Richtung älterer Daten verschiebt. Durch die in dieser Studie genaue Datierung zeigte sich unter anderem, dass es in homogenen Sedimenten, die alten organischen Kohlenstoff enthalten, Abweichungen zwischen Radiokohlenstoff- und Vulkanasche-Altern zwischen 400 und 1200 Jahren gab. In Zeitintervallen laminierter Sedimente, die nicht vom Zufluss von altem organischem Kohlenstoff beeinflusst werden, weichen die Radiokohlenstoffalter von den Vulkanasche-Altern konsistent um etwa 200 Jahre ab, sodass die Wissenschaftler:innen ein regionales marines Reservoir-Alter von 250 ± 50 Jahren für das West-Gotlandbecken definieren konnten.

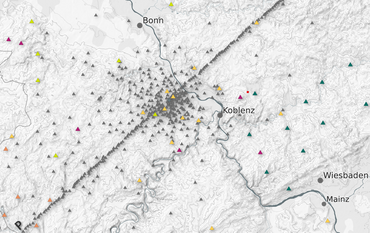

Dem präzisierten Altersmodell der Forscher:innen zufolge endete der laminierte Sedimentabschnitt, der während des Holozänen-Temperaturmaximums abgelagert wurde, früher als bisher angenommen und zwar schon vor circa 3.900 Jahren (kal. v. 1950AD). Die hier vorliegende Studie der Wissenschaftler:innen erlaubt es damit Karten, die die Verteilung der Vulkanasche-Fahnen im Ostseeraum darstellen, zu verbessern und Datierungsunsicherheiten auch in anderen Sedimentkernen aus der Ostsee zu reduzieren. Das ermöglicht eine präzise Verknüpfung von paläoklimatischen und Umwelt-Archiven im Ostseeraum. Wechsel und unterschiedliche regionale Auswirkungen von beispielsweise Kalt- und Warmphasen können so sehr viel akkurater miteinander verglichen werden.

Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse verfeinerten die Forscher:innen das Alt ersmodell des westlichen Gotlandbeckens für die letzten ca. 7.000 Jahre und verschoben so das Alter von Schlüsselereignissen wie das Ende des Holozänen Temperaturmaximums um etwa zwei Jahrhunderte ins Ältere. „Winzige Vulkanaschepartikel haben dafür gesorgt, präzisere Altersangaben für das westliche Gotlandbecken in der Ostsee zu erhalten, was für den Vergleich der zeitlich und räumlich unterschiedlichen Auswirkungen der abrupten Klimaveränderungen im gesamten Ostseeraum von entscheidender Bedeutung ist“, sagt Daniela Müller.

Weitere Informationen zum Projekt:

Der verwendete Sedimentbohrkern stammt aus einer Wassertiefe von 193 Metern und wurde im Rahmen des BaltRap project (‘The Baltic Sea and its southern Lowlands: proxy – environment interactions in times of Rapid change’) untersucht. Das Untersuchungsgebiet in der Ostsee dieser vorliegenden Studie war der westliche Teil des Gotlandbeckens, ein Meeresbecken östlich von Schweden. Es beherbergt auch den tiefsten Punkt der Ostsee, das Landsorttief, das 456 Meter unter dem Meeresspiegel liegt. Sedimente verfangen sich insbesondere in solchen Senken, sodass mächtige Sedimentschichten entstehen.

Originalstudie: Daniela J.M. Müller, Ina Neugebauer, Rebecca J. Kearney, Markus J. Schwab, Oona Appelt, Markus Czymzik, Jérôme Kaiser, Helge W. Arz & Achim Brauer (2025): Constraining the Baltic Sea sediment chronology using tephrochronology. Geology, Vol. 53 (9), p. 743–747, https://doi.org/10.1130/G53346.1