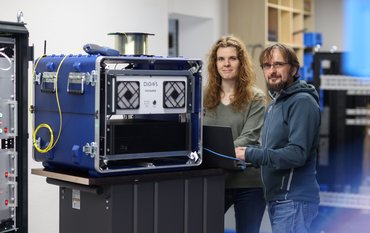

Die ehemalige Außenministerin Annalena Baerbock war in ihrer Funktion als Potsdamer Bundestagsabgeordnete der Fraktion Bündnis 90/Grüne und Mitglied im neu konstituierten Bundestagsausschuss für Forschung, Technologie, Raumfahrt und Technikfolgenabschätzung am 26.05. zu Gast am GFZ Helmholtz-Zentrum für Geoforschung und bei der DiGOS Potsdam GmbH, einer Ausgründung des GFZ. Begleitet wurde sie von ihrer Parteikollegin Dr. Andrea Lübcke, seit März 2025 Landesvorsitzende der Brandenburger Bündnis 90/Grünen. Lübcke wird Baerbock sowohl im Bundestag als auch im Forschungsausschuss nachfolgen, wenn diese – voraussichtlich im Juli – aus dem Parlament ausscheidet und für ihre neue Position als Präsidentin der UN-Generalversammlung nach New York geht. Bei ihrer Besichtigung der SLR-Station zur Satelliten-Entfernungsmessung informierten sich die beiden Politikerinnen über die Forschung des GFZ im Allgemeinen, über Themen mit Relevanz für die Region und die Satellitenforschung.

Impressionen des Besuchs sehen Sie in der obigen Bildergalerie.

Anlass für den Besuch waren die fortschreitenden Sanierungsarbeiten am Helmertturm, für deren Finanzierung Annalena Baerbock sich als Bundestagsabgeordnete eingesetzt hatte. Das 130 Jahre alte Bauwerk wird seit dem Frühjahr 2024 saniert und für die neuerliche wissenschaftliche Nutzung ausgebaut. Hierfür stellen u.a. der Bund rund 450.000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm und das Land Brandenburg 533.000 Euro bereit.

Der Helmertturm wurde 1892/93 als Teil des „Observatoriums für astronomische und geodätische Winkelmessungen“ auf dem Potsdamer Telegrafenberg errichtet und war bis 1993 in wissenschaftlichen Diensten. Namensgeber des Baudenkmals ist der Geodät und Mathematiker Friedrich Robert Helmert, der den Bau des Turmes als Direktor des Königlich-Preußischen Geodätischen Instituts initiiert hatte. Die GFZ-Forschenden aus den Departments Geodäsie und Geophysik bauen auf den Arbeiten Helmerts auf und führen sie mit modernen Mitteln fort.

Prof. Dr. Susanne Buiter, Wissenschaftliche Vorständin des GFZ, dankte Annalena Baerbock noch einmal persönlich:

„Wir danken Ihnen noch einmal für die Unterstützung, die wesentlich zum Erhalt und Ausbau des Helmertturms beiträgt. Der Helmertturm ist nicht nur ein historisches Denkmal mit 130-jähriger Wissenschaftsgeschichte. Er wird nach der Renovierung in seiner umgestalteten Kuppel die nächste Generation der Laser-Ranging-Station zur Satelliten-Entfernungsmessung beherbergen und steht damit auch für die Zukunft der Erdvermessung und Satellitenforschung hier am GFZ.“

Für den Bau der dann 4. Generation der SLR-Station wird die Firma DiGOS verantwortlich sein, dessen Geschäftsführer André Kloth bei dem Besuch ebenfalls anwesend war.

Das GFZ als bedeutender Standortfaktor für die Region

Beim Besuch der aktuellen SLR-Station stellte Susanne Buiter den Politikerinnen das GFZ als größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung des Landes vor und als wichtiger Standortfaktor für die Region – als Arbeitgeber und auch durch die überdurchschnittlich hohe Zahl an Ausgründungen, allein 14 seit 2018. DiGOS ist eine der vielen Erfolgsgeschichten aus der GFZ-Gründungsszene.

Das GFZ ist auch durch seine Forschung fest in der Region verankert: Zum Beispiel durch 16 gemeinsame Berufungen mit der Universität Potsdam, weitere Standorte und diverse Forschungsprojekte, unter anderem rund um das Thema Energiewende. Hier liegt ein Fokus auf der Forschung zur Nutzung des Untergrunds. So wurde im brandenburgischen Ketzin erfolgreich die Speicherung von CO2 in geologischen Sandsteinschichten demonstriert. Für ein ähnliches Projekt zur Wasserstoff-Speicherung wird noch ein Demonstrator-Standort gesucht. Geothermie als ein Schlüssel für die Wärmewende hat in der Region ebenfalls große Potenziale. Davon zeugen u.a. die Aktivitäten der Potsdamer Energieversorgers EWP in der Landeshauptstadt, für die das GFZ Partner ist.

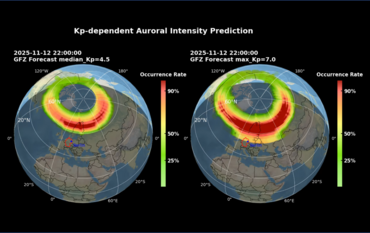

Satellitenmissionen als wichtige Grundlage für die Geowissenschaften

Im Kontext von Helmertturm und SLR-Station betonte Buiter auch die Wichtigkeit von Satellitendaten für die internationale Geo-, Umwelt- und Klimaforschung. Das GFZ ist aktuell an mehreren Satellitenmissionen beteiligt. So liefert die Mission GRACE-FO, die eine wichtige Kooperation des GFZ mit dem DLR und der NASA, einzigartige Daten zum Schwerefeld der Erde und damit u.a. die Basis für ein Monitoring des globalen Wasserhaushalts. Der Umweltsatellit EnMAP umkreist die Erde seit 2022 und bildet ihre Oberfläche in mehr als 250 Farben ab – Grundlage für Aussagen über den Zustand von Gewässern, Vegetation und Boden, aber auch nützlich für die Suche nach Mineralien, wie sie für die Energiewende gebraucht werden. Unter wissenschaftlicher Leitung des GFZ werden diese Daten – wie so viele, die durch das GFZ generiert werden – der internationale Wissenschafts- und Anwendungsgemeinschaft zur Verfügung gestellt.

Mehr als 50 Jahre SLR-Geschichte: Die Bedeutung der Satelliten-Entfernungsmessung

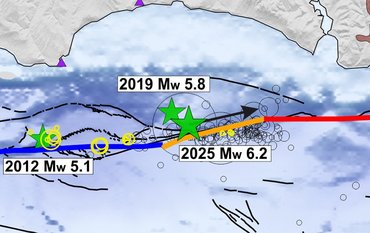

Die Satellitenentfernungsmessung (SLR – Satellite Laser Ranging) hat eine über 50jährige Tradition auf dem Potsdamer Telegrafenberg. Das damalige „Zentralinstitut für die Physik der Erde“ der DDR hatte 1974 erstmals einen Satelliten mit einem Laserstrahl angepeilt.

Die aktuelle Station, die seit 2003 mit Technologie der 3. Generation betrieben wird, erläuterte deren wissenschaftlicher Leiter, Dr. Julian Camilo Rodriguez Villamizar die Funktionsweise und wichtige zukünftige Perpektiven.

Das Prinzip: Mit einem Laserstrahl werden Satelliten angepeilt. An den Satelliten angebrachte Spezial-Reflektoren werfen das Licht zu den aussendenden Stationen zurück. Die Genauigkeit des SLR-Verfahrens ist im Wesentlichen durch die technischen Parameter der Bodenstation sowie die Qualität des Spiegels auf dem Satelliten bestimmt. Die Potsdamer Laserstation kann die Entfernung zu Satelliten in Umlaufbahnen von 400 bis 25.000 km über der Erde mit einer Genauigkeit von etwa 1 cm und einer Präzision von bis unter 1 cm messen. Das wird bei der vierten Generation weiter verbessert werden. Das GFZ stellt auch diese Daten für die internationale Wissenschaftsgemeinschaft bereit.

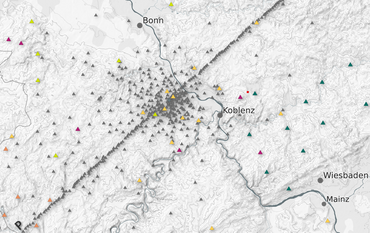

Die GFZ-Station ist Teil eines weltweiten Netzes von SLR-Stationen, die es ermöglichen, die Bahnen der Satelliten zu bestimmen. Das ist – unter anderem – eine wichtige Voraussetzung für die Auswertung der diversen Daten, die die Satelliten über die Erde bereitstellen.

SLR als Basis für die geodätische Forschung

SLR ist aber ganz grundsätzlich eine essenzielle Basis für die geodätische Forschung: Sie liefert Daten zur Positionierung der Erde im Weltall, zur Bestimmung von Erdrotationsparametern wie Polbewegung und Tageslänge, zur dreidimensionalen Verformung der festen Erde, für ein hochgenaues globales Koordinatensystem. Laserbeobachtungen werden aktuell auch verwendet, um Zeitübertragungsexperimente am Boden und im Weltraum durchzuführen, über das „Atomic Clock Ensemble in Space (ACES)“ auf der Internationalen Raumstation (ISS). Mit künftiger neuester Technologie soll so eine noch genauere globale Zeitbestimmung möglich werden, z.B. für globale Satellitennavigationssysteme (GNSS), insbesondere Galileo. Darüber hinaus ist auch eine Evaluation der Relativitätstheorie geplant.

Die neue SLR-Station mit Technologie der vierten Generation wird jetzt gemeinsam mit der DiGOS GmbH realisiert. Sie soll 2027 auf dem Helmertturm in Betrieb gehen.

DiGOS GmbH – Perspektiven der SLR

DiGOS-Geschäftsführer André Kloth stellte sein Unternehmen vor, das sich seit seiner Gründung 2014 zum Weltmarktführer auf dem Gebiet der SLR-Technologie entwickelt hat. Ein Schwerpunkt liegt Entwicklung und Lieferung von schlüsselfertigen, flexiblen „Satellite Laser Ranging“ Stationen mit dem Fokus auf zukünftige autonome Stationen zur Satelliten-Laser-Kommunikation.

Wichtige Anwendungen der SLR-Technologie – auch außerhalb des Wissenschaftsbereichs – sieht Kloth für sein Unternehmen insbesondere im Bereich der hochgenauen Beobachtung der Weltraumlage: Im erdnahen Weltraum tummeln sich inzwischen mehr als 10.000 Satelliten, Tendenz steigend, und Weltraumschrott ist ein rasant zunehmendes Problem. In dieser komplexer werdenden Umgebung müssen die Bahnen von Satelliten und Schrotteilchen möglichst präzise vermessen und antizipiert werden, um Kollisionen zu vermeiden.

Wichtigkeit und Sicherung des internationalen Datenaustauschs

Angesichts der weltweiten Vernetzung von GFZ, SLR-Station und DiGOS war ein weiteres wichtiges Gesprächsthema mit Baerbock und Lübcke die internationale Verfügbarkeit und Sicherheit von wissenschaftlichen Daten, gerade unter dem Eindruck zunehmenden politischen Drucks insbesondere in den USA, die für viele Daten und lange Datenreihen wichtige Partner sind.

Weiterführende Informationen:

Standpunkt von Susanne Buiter für die Helmholtz-Gemeinschaft zum Thema „Internationale Verfügbarkeit und Sicherheit von wissenschaftlichen Daten“:

Zur Geschichte des Helmertturms

Der Helmertturm wurde 1892/93 gemeinsam mit dem Meridianhäuschen und dem Instrumentenhaus als „Observatorium für astronomische und geodätische Winkelmessungen“ errichtet. Benannt ist er nach dem Geodäten und Mathematiker Friedrich Robert Helmert, der den Bau des Turmes als Direktor des damaligen Königlich-Preußischen Geodätischen Instituts initiiert hatte.

Vor 130 Jahren wurden vom Dach des Turmes zunächst Fernziele (so genannte Miren) im Potsdamer Stadtgebiet, später dann sogar in Berlin und Brandenburg angepeilt, um Winkelmessungen zu verbessern. Außerdem wurden Fixsterne beobachtet, um hochpräzise Orts- und Zeitangaben zu erhalten.

Der Helmertturm war ein wichtiger Bezugspunkt des damaligen Preußischen Geodätischen Netzes und wurde nach dem Zweiten Weltkrieg zum Zentralpunkt des mitteleuropäischen Gitternetzes. Obwohl der Turm in der DDR stand, bezogen sich sogar die NATO-Karten auf diesen Punkt. Bis in die 1990er Jahre nutzten Forschende des Zentralinstituts für Physik der Erde der DDR-Akademie der Wissenschaften die Kuppel, um von dort Satelliten per Fernrohr und Laserteleskop anzupeilen. Diese Messungen wurden 1993 eingestellt, damit fiel der Helmert-Turm aus der Nutzung.